Le texte qui suit est issu du séminaire que j’ai tenu en 1984/1985, dans le triple cadre de l’université, de l’hôpital de jour pour adolescent et du groupe toulousain de la société psychanalytique de paris. A partir de mes notes j’avais, à l’époque, établi un document dactylographié. Ce « tapuscrit » a fait l’objet d’un travail de mise en forme numérique par Joël Faucilhon que je remercie chaleureusement. Il est loyal, par ailleurs, d’indiquer que cet ancien travail, nourri par tant de lectures des œuvres d’Arthur, des textes de ses biographes et des critiques, est au risque d’inclure des « cryptomnésies » de mes notes de l’époque qu’il m’est impossible d’identifier maintenant. Je le publie donc tel quel en mesurant bien qu’il date de plus de trente années et que de nombreux travaux ont été publiés depuis sur la vie et l’oeuvre d’Arthur, en particulier en 1991, année du centenaire de sa mort. Il faut donc le réactualiser, ce que je ferai ultérieurement. Ce « Passant considérable » qui s’est « amputé, vivant, de la poésie » (Stéphane Mallarmé) mérite bien cela.

« Je suis caché, et je ne le suis pas »

Une saison en enfer, Arthur Rimbaud

INTRODUCTION

Tenter d’écrire sur Rimbaud, soit après lui, relève d’un défi impossible, même si ce modeste essai ne s’autorise certainement pas à rivaliser avec son éblouissante poésie et anti-poésie. Contre l’agencement des mots, Arthur a déclenché une insurrection volcanique. Décrire, avec des phrases simples, sa révolution personnelle et poïétique m’apparaît comme une utopie insensée. Essayons.

1 Ce travail s’inscrit dans le cycle de « la Clinique de l’Impossible ». Lors de la première séance, nous avons essayé de frayer le difficile chemin, entre le deuil et le rêve, entre la création et la procréation, de l’impossible amour.

Aujourd’hui, je vais m’efforcer de tracer avec vous un parcours commun à la rencontre d’une face méconnue d’Arthur RIMBAUD qui illustre au plus haut point par sa vie et son œuvre, cette clinique de l’impossible. Cet homme fut un voleur de feu, « aux semelles de vent » (Verlaine). Ce Titan, héros prométhéen, à son rocher enchaîné (la propriété Les Roches, l’intégrisme maternel, la désertion du père) eût aussi l’ambition de « réinventer l’amour » de « changer la vie », prodigieuses intuitions et il fut aussi celui qui le premier comprit et proclama que « Je est un Autre ».

Cette rencontre se fera, je le souhaite dans le registre de la sensibilité, celui de la souffrance qu’implique tout amour, car le désir naît de l’absence après la présence et avant le retour. L’absence qui est aussi la chance de cet amour quand chacun des deux amants peut la supporter. Ce travail nécessite aussi un effort métapsychologique qui sera développé plus loin et que je peux dès à présent énoncer ainsi : incarcéré dans une contre-identification à l’image maternelle, échouant dans ses identifications substitutives d’adolescent, Arthur développe une identification inconsciente à son père dans son exil africain. L’œuvre naît des impasses des identifications originaires comme seule issue vitale possible. L’amour, la relation d’objet d’amour, Arthur RIMBAUD ne les a jamais retrouvés parce qu’ils n’étaient pas présents au début de sa vie dans sa relation à sa mère. J’essayerai dans ce travail d’étayer cette hypothèse à partir de quelques signes dont je mesure bien qu’ils sont fugitifs.

Mais je voudrais vous proposer immédiatement un petit matériel clinique qui m parait pouvoir l’illustrer et que je prends dans son poème « Les Poètes de sept ans », écrit le 25 mai 1971 quand Arthur a seize ans et demi.

Elle avait le bleu regard, – qui ment ! (vers 30)

A sa mère, ainsi mise en scène comme la suite le démontrera, et ses proclamations : le double lien et l’injonction paradoxale auxquelles elle le soumet, il répond par une contre identification consciente au personnage maternel : être violemment tout ce qu’elle n’est pas (mais aussi, par émergences, être elle). Vers 31-32 (donc en suivant directement dans un processus associatif :

A sept ans, il faisait des romans, sur la vie

Du grand désert, ou luit la Liberté ravie,

A sept ans Arthur se nomme et la suite du texte témoigne d’une identification inconsciente au père qui est parti quand il avait quatre ans, identification qui ne se réalisera dans les faits que bien des années plus tard.

Quand venait, l’œil brun, folle, en robes d’indiennes,

– Huit ans, – la fille des ouvriers d’à côté,

La petite brutale, et qu’elle avait sauté,

Dans un coin, sur son dos, en secouant ses tresses,

Et qu’il était sous elle, il lui mordait les fesses,

Car elle ne portait jamais de pantalons ;

– Et, par elle meurtri des poings et des talons,

Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. (vers 36 à 43)

Il n’y a point là de sadisme ou de sado-masochisme comme l’ont écrit quelques cuistres, mais l’évocation de jeux sexuels infantiles, dont nous importe moins qu’ils aient été fantasmatiques ou réels que l’interrogation qui vient à nous quant à un déplacement de la scène primitive.

Cette scène primitive est une horreur, une terreur à la quelle il faut échapper et ce seront les sept derniers vers de ce merveilleux poème : (vers 58 à 64):

Il lisait son roman sans cesse médité,

Plein de lourds ciels ocreux et de forêt noyées,

De fleurs de chair aux bois sidérais déployées,

Vertige, écroulements, déroutes et pitié !

(Je veux reconnaître dans ces quatre vers la matrice du bâteau Ivre)

– Tandis que se faisait la rumeur du quartier,

En bas, – seul, et couché sur des pièces de toile,

Ecrue, et pressentant violemment la voile !

Il pressent dans ces trois derniers vers l’annonce de son départ pour l’exil après l’échec de sa tentative poétique.

2. Aujourd’hui, dans le chemin ainsi tracé, je vais m’essayer à une tentative de psychanalyse appliquée. Je dois indiquer tout de suite que cette méthode et cette manière ne me paraissent pouvoir être fécondes que si un psychanalyste applique lui-même la où les théories auxquelles il se réfère et ce qui a pu surgir en lui à partir de son propre vécu contre-transférentiel de praticien, à un objet. Cet essai porte sur Jean-Nicolas Arthur RIMBAUD en ce qu’il fut une parfaite illustration de la clinique de l’impossible.

Il faut maintenant évoquer le mythe rimbaldien. Celui-ci fut au départ, le fait de sa famille : le père absent qui déserte le foyer, la mère abusive, qui agit sans cesse un besoin de maîtrise et de pulsion d’emprise ; la plus jeune sœur, Isabelle et son mari Pierre DUFOUR pour l’état civil, plus connu sous le nom de Paterne BERRICHON en littérature tentèrent plus tard par la dissimulation de certains textes, voire la falsification d’autres, une sorte de béatification de la vie d’Arthur. Il est impossible de ne pas évoquer là l’analogie avec la vie de Sigmund FREUD et ce qui demeure à ce jour inaccessible de ses écrits encore incarcérés pour une durée indéterminée.

Cependant, nous disposons de quelques « Originaux » :

– Une saison en Enfer publiée en 1875 à compte d’auteur par A. RIMBAUD lui-même dont il brûlera naturellement la plupart des exemplaires,

– Les Illuminations, rassemblé, par Paul VERLAINE et édité à l’insu de l’auteur en 1885, dont il eut de vagues échos dans son lointain exil et qu’il commenta d’une grimace, que le génie s ‘ adresse à lui même, « des rinçures, ce n’était que des rinçures ».

Mais la mystification et la récupération ne sont pas pour autant terminées Successivement, les symbolistes, les surréalistes, les « soixante-huitards » attardés contribuèrent à édifier « le mythe de Rimbaud ». Mythe dénoncé par ETIEMBLE, à cette réserve près que malgré ses trente années de travail et les quelques trois mille fiches qu’il accumula, le savant professeur construisit à son tour le contre-mythe, dont les traces se font sentir encore dans l’article de l’Encyclopédia Universalis, au ton inutilement violent et polémique à l’information insuffisante, et qui à l’apologie substitue le réquisitoire.

Clinique de l’impossible donc pour un adolescent génial statufié par les docteurs comme par les iconoclastes. À Arthur furent refusés : la tendresse maternelle source de vie, le socle d’une enfance triangularisée par l’Œdipe, la fermeté d’un père présent et enfin, la possibilité de rejouer à l’adolescence dans une nouvelle donne, un « New-Deal », cette expérience non faite.

Lors du premier exposé de ce cycle, je vous ai brièvement annoncé une réflexion qui reste à développer sur les cinq économies psychiques, à savoir :

– les névrosés, soit presque tous, y compris les psychanalystes, sont dans la violence qui affronte l’interdit, ce qui est dit entre deux locuteurs, éventuellement silencieux, interdit qui appelle la transgression et la culpabilité ;

– les psychotiques éprouvent douloureusement une violence qui s’affronte à l’impossible, et la non à l’autre qui n’a pas été introjecté, mais à soi et qui est de l’ordre de la destruction fondamentale ;

– les psychosomatiques, dans l’univers de l’impensable, s’infligent une violence dans un court-circuit qui méprise l’affect et la représentation et où la pulsion s’invagine : d’une part elle se désexualise totalement et se dévitalise de même ; d’autre part, elle meut toute sa poussée(pulsions d’auto-conservation et pulsions sexuelles dans la première topique, Eros et Thanatos dans la seconde) en vue de l’auto-destruction où la source et l’objet se confondent (zone érogène) et où le but n’est pas la réduction de la tension mais la sur-excitation qui aboutit à une effraction du système pare-excitatio et à de graves dérèglements biologiques ;

– les pervers, confrontés à l’indicible qui ne peut donc qu’être agi, dans la pensée ou dans l’acte – la douleur d’agir dans la pensée, la sidération d’agir dans l’acte – se meuvent dans la violence infligée directement à l’autre (le sadisme) ou indirectement (le masochisme) par la souffrance imputée au persécuteur exquis. La source de la pulsion est algogène, son objet est un mouvement de soi à l’autre, entre diverses parties du Moi ou de l’Autre fétichisées, son but est une excitation inassouvisable.

– Les personnalités limites qui vivent douloureusement le conflit interne et permanent entre leur part psychique saine et l’autre malade, font face à l’inconciliable.

Quelles étaient dans cette problématique les issues ?

– la psychose ? Non, Arthur n’était pas ce schizophrène que les dérèglements de son comportement ont conduit des nosographie primaires à qualifier ainsi ;

– la perversion ? Non, Arthur n’était pas un pervers même s’il redupliqua en l’inversant avec VERLAINE la relation sado-masochiste que sa mère lui infligea, même s’il vécut avec lui (c’est certain) et avec Germain NOUVEAU (rien ne le prouve) des expériences homosexuelles qui n’avaient d’autre sens que la provocation, d’autre stratègie que d’entraîner son ou ses compagnons vers l’Aventure, d’autre finalité que le « dérèglement » de tous les sens ;

– L’organisation psychosomatique ? La question doit demeurer ouverte puisqu’il mourut à 37 ans d’une carcinose généralisée, ayant pour point de départ un carcinome du genou droit. Nous y reviendrons ;

– La névrose ? Non, elle était trop banale et trop vulgaire pour ce robuste paysan ardennais, emporté par des pulsions d’une affolante intensité, ne réglant jamais le conflit intra-psychique par des formations de compromis, mais les externalisant pendant 21 années en conflits inter-personnels, et les desséchant et les désaffectant ensuite jusqu’à sa mort dans l’ascèse d’un exil volontaire douloureux et désertique. Pour lui, l’objet d’amour était mort avant d’être né et toute quête de cette nature, vaine ;

– Le génie créateur ? Tout l’y autorisait et l’y invitait. Il s’y essaya avec le succès posthume que l’on sait. Pour autant, j’estime que malgré cette œuvre inouïe, qui marquera pour toujours l’histoire de notre langue et de notre culture, il échoua, si je me place du point de vue du fonctionnement. Sinon il ne serait pas parti au Harrar, et il aurait continué à écrire ;

– le fonctionnement limite caractérisé par l’instabilité, l’impulsivité, les variations fréquentes et profondes de l’humeur, le contrôle imparfait des affects (colères fréquentes), les troubles de l’identité, le sentiment permanent de vide et d’ennui et l’abandonnisme (effort effréné pour éviter les abandons réels ou imaginaires). Un tel tableau paraît correspondre à Arthur…

3. Mais j’ai aussi des raisons plus intimes pour me consacrer, au moins le temps d’un travail, à la vie d’Arthur RIMBAUD et à ce qu’il en fit. Ses fulgurances et ses répugnances habitèrent, hantèrent mon adolescence, et furent nombreux les mois, sinon les années, où je ne me déplaçais pas sans ma modeste édition de Rimbaud en poche. Là réside la nostalgie d’un âge révolu et le deuil d’une identification héroïque qui échoue. Pour nous rafraîchir, j’ai choisi de vous proposer maintenant une aimable illustration intitulée « Roman » et qui est plus connue par son incipit On n’est pas sérieux quand on a 17 ans.

On n’est pas sérieux, quand, on a dix-sept ans.

– Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,

Des cafés tapageurs aux lustres éclatants !

– On va sous les tilleuls verts de la promenade.

Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin !

L’air est parfois si doux, qu’on ferme la paupière ;

Le vent chargé de bruits, – la ville n’est pas loin,

A des parfums de vigne et des parfums de bière…

II

– Voilà qu’on aperçoit, un tout petit chiffon

D’azur sonore, encadré d’une petite branche,

Piqué d’une mauvaise étoile, qui se fond

Avec de doux frissons, petite et toute blanche…

Nuit de juin ! Dix-sept ans ! – On se laisse griser.

La sève est du champagne et vous monte à la tête…

On divague ; on se sent aux lèvres un baiser

Qui palpite là, comme une petite bête…

III

Le cœur fou Robinsonne à travers les romans,

– Lorsque, dans la clarté d’un pâle réverbère,

Passe une demoiselle aux petits airs charmants,

Sous l’ombre du faux col effrayant de son père…

Et, comme elle vous trouve immensément naïf,

Tout en faisant trotter ses petites bottines,

Elle se tourne, alerte et d’un mouvement vif…

Sur vos lèvres alors meurent les cavatines…

IV

Vous êtes amoureux. Loué jusqu’au mois d’août.

Vous êtes amoureux.- Vos sonnets la font rire.

Tous vos amis s’en vont, vous êtes mauvais goût.

– Puis l’adorée, un soir, a daigné vous écrire…

– Ce soir là…- vous rentrez aux cafés éclatants,

Vous demandez des bocks ou de la limonade…

– On n’est pas sérieux, quand on dix-sept ans

Et qu’on a des tilleuls verts sur la promenade.

Dans quelle mesure celui qui écrivit « je est un autre » ne sollicita-t-il pas une vocation de psychanalyste ?

Ce sont là les voies secrètes de la sublimation. Et il est bien évident que je ne peux tenir pour innocents les choix de mes trois principaux pôles d’intérêts, à savoir : la psychose, la psychanalyse, l’adolescence et la jeune maturité que j’articule de mon mieux à l’Hôpital de Jour des Adolescent et en d’autres lieux. La relation avec Arthur Rimbaud me demanderez-vous ? :

– Pour l’adolescence et la post-adolescence, elle est évidente dans l’effervescence somptueuse et désordonnée de cette période de sa vie ;

– Pour la psychose, je maintiens qu’Arthur n’était pas inscrit dans ce registre, mais beaucoup de traits de sa conduite (l’exacerbation acméïque de sa révolte, le retrait total par la suite sur les terres brûlées du silence et du renfermement désertique) pourraient le faire accroire. En fait il s’agit d’une mimésis, d’une mimétique de la psychose, de faire le fou pour mieux renverser le monde et « rêver la vie ». D’ailleurs des mouvements psychotiques nous en connaissons tous, qu’ils soient grandioses ou douloureux dans le deuil ou la passion, ou plus banalement quotidiens, dans la colère ou le fou-rire ;

– la psychanalyse enfin, qui est, vous le savez, mon exercice quotidien, ma quête et ma question. J’en connais l’altitude, comme j’en mesure tous les jours les limites. Mais c’est en psychanalyste et non en critique, littéraire -que je ne suis pas- que je voudrais vous présenter ces propositions de travail.

Je n’ai aucune compétence à vous soumettre une réflexion sur la poétique.

Peut être un peu davantage sur la poïétique, soit l’œuvre du faire dans la création, un douloureux et malheureux travail d’élaboration psychique comme ceux du rêve, du deuil, de l’amour ou de la maternité. Ici une remarque épistémologique s’impose : je n’ai pas et je n’aurai jamais des années, ou des dizaines d’années, voire une vie, à consacrer à l’étude de la vie et des œuvre d’Arthur Rimbaud, à la différence de ses multiples biographes et pour ne citer que les plus célèbres :

. Enid STARKIE : Rimbaud, Ed. Flammarion, Paris 1982 (Toute une vie de Travail).

. ETIEMBLE : Le mythe de Rimbaud, N.R.F., Ed. Gallimard, Paris 1954.

. Pierre PETITFILS, Rimbaud, Ed. Julliard, Paris 1982.

. Henri MILLER : Le temps des Assassins, Ed. 10-18, Paris 1984.

. Alain BORER : Rimbaud en Abyssinie, le Seuil, Paris 1984, et du même :

. Rimbaud, se disant négociant, Ed. Lachenal et Ritter, Paris, 1984.

. Pierre ARNOULT : Rimbaud, Ed. Albin Michel, Paris 1955.

. Henri MATARASSO et Pierre PETITFILS, Album Rimbaud, Bibliothèque de la Pleiade, Gallimard, Paris, 1967.

qui y consacrèrent chacun plusieurs années de leur vie.

Depuis ces années, et en particulier à l’occasion du Centenaire en 1991, de nombreux autres ouvrages ont été produits parmi lesquels je cite quelques unes de mes sources nouvelles :

. Jean-Luc STEINMETZ, Arthur Rimbaud, une question de présence, Tallandier, Paris, 1991.

. Arthur Rimbaud, Œuvre-Vie, Alain BORER, Arlea, Paris, 1991.

. Pierre MICHON, Rimbaud le fils, Gallimard, Paris, 1991.

. Stéphane MALLARME, Arthur Rimbaud, fourbis, Paris, 1991.

. Georges IZAMBARD, Rimbaud tel que je l’ai connu, Le Passeur, Mercure de France, Paris, 1947, rééd. 1991 Le Passeur.

Les autres références, même si elles peuvent avoir un intérêt partiel, sont de manière générale de petite qualité. Je ne dispose donc pas du temps. Je peux toutefois, en m’aidant de cet incomparable ensemble que représente le corpus conceptuel psychanalytique, m’étayer sur les travaux de ces chercheurs pour aller à ce qui me paraît personnellement essentiel. Il est sans doute utile en ce point, de me répéter : cette vie est l’histoire d’un amour jamais trouvé puis qu’il n’a pas existé au départ (S. FREUD : Les trois essais : « trouver l’objet sexuel n’est au fond que le retrouver »), toujours en quête d’impossible, et dénié dans l’exil, à partir de 1880 et jusqu’à sa mort en 1891.

Essayons de voir plus clair et proposons un plan :

a) à partir d’aperçus biographiques sur le père, puis la mère, puis le couple parental, il est possible,

b) de proposer quelques hypothèses sur ce que fut la réalité psychique d’Arthur, contenu latent de sa réalité biographique.

Ce travail n’est pas sans analogie avec celui qui s’efforce d’interpréter le rêve allant du contenu manifeste par lequel il faut obligatoirement passer pour atteindre le contenu latent qui a été transformé par le travail onirique produit par le sujet. En cela, cette tentative peut nous livrer quelques clefs sur la vie et l’œuvre d’Arthur. Ces hypothèses sont les suivantes et doivent beaucoup à une remarquable étude d’Alain DE MIJOLLA : « La désertion du Capitaine Rimbaud », in Rev. Franç. de Psychanalyse, 1975, 3, p. 427-458 :

– A partir d’une contre identification à sa mère, dans une révolte adolescente d’une violence illimitée, aboutissant à des échecs retentissants, mais favorisant l’éclosion d’une œuvre unique et inégalée, de la répétition de cet échec dans la faillite des indentifications substitutives à se pairs en âge, à ses professeurs, surtout IZAMBARD, aux Parnassiens, à des idéologies poétiques ou politiques, va s’inscrire une œuvre et vont se développer des errances : quatorze fugues limitées dans leur distance et leur durée avec, à chaque fois, retour à Charleville (qu’il nommait Charleston avec son habituelle dérision) et cela jusqu’en 1878 qui est l’année du décès de son père.

– Par la suite, Arthur laisse apparaître la naissance en lui d’une identification inconsciente à son père, le Capitaine Frédéric Rimbaud s’illustrant par deux grands voyages en Afrique, l’avortement du premier n’étant que la préparation du second dont il ne reviendra que pour mourir.

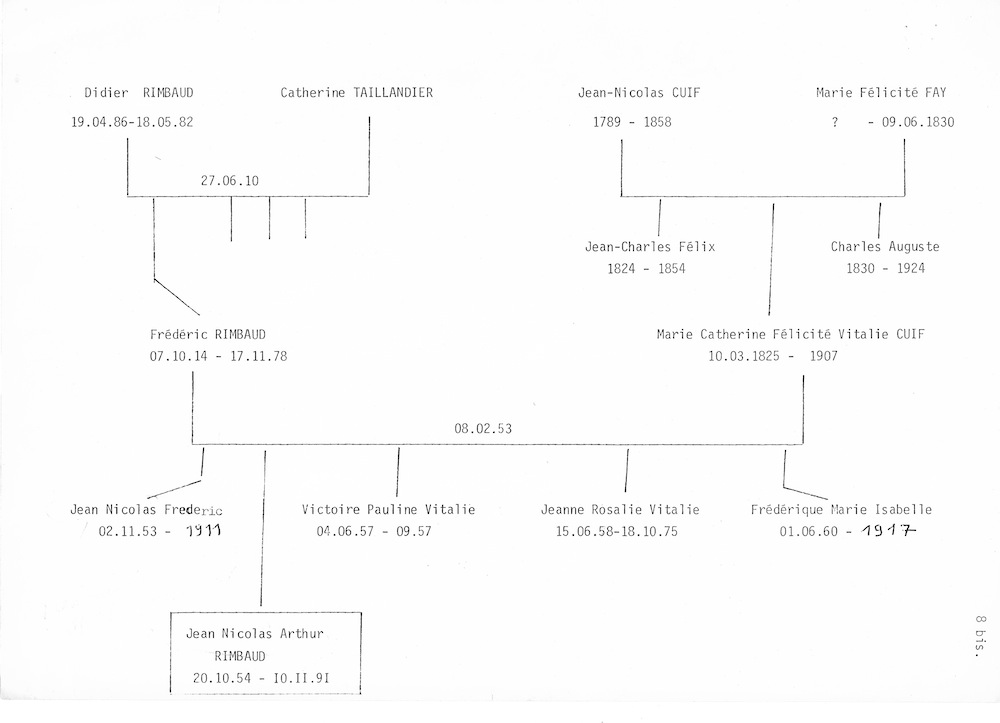

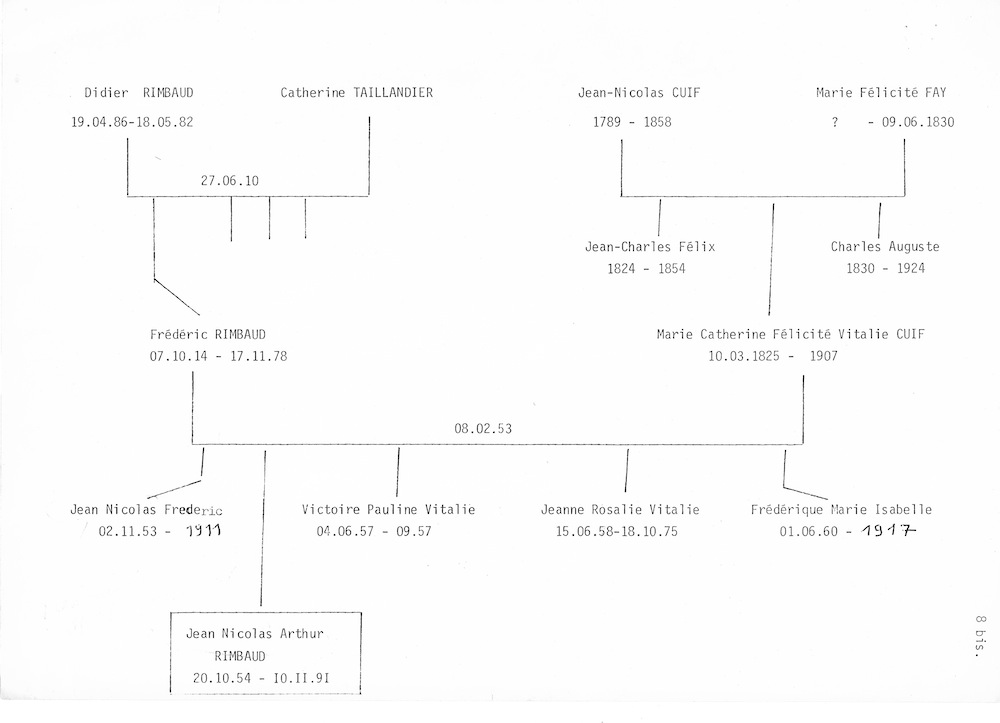

Tableau généalogique

I – REPERES BIOGRAPHIQUES : LES PARENTS

1. LE PÈRE

Nous nous attacherons d’abord au père Frédéric. L’étymologie nous apprend que RIMBAUD vient de Ribaut, c’est à dire des prostituées ou en Allemand de Ribbe, qui au Moyen-Age désignait les mercenaires. Le fin linguiste qu’était Arthur ne l’ignorait certainement pas quand il écrivit dans Une saison en enfer : « ma race ne se souleva que pour piller ».

Si nous remontons d’une génération, nous rencontrons un grand-père,

Didier RIMBAUD, né le 19 avril 1786, avant la Révolution donc, et marié le 27 juin 1810 à Catherine TAILLANDIER. Le jour de son mariage il dépose un acte de notoriété dont il ressort que son propre père a disparu depuis dix huit années sans laisser de traces à la suite d’une querelle de ménage. Nous verrons que l’histoire se répétera. De ce mariage naissent quatre enfants : Frédéric, deux sur lesquels des indications assez sérieuses peuvent laisser penser qu’ils moururent dans les émeutes de 1830 et un sur lequel nous n’avons aucune information.

Le 7 octobre 1814, naissance de Frédéric RIMBAUD â Dole dans le Jura. Cette localisation n’est pas sans importance.

En 1832, à l’âge de 18 ans, Frédéric s’engage comme Homme du Rang au 47ème Régiment de ligne. Cela aussi est à garder en mémoire. En 1839, à vingt-cinq ans, il est promus Sergent Major, en 1841, à vingt sept ans, Sous-Lieutenan de 1842 à 1850, il effectuera la Campagne d’Algérie sous les ordre de BUGEAUD, avec son régiment dans la région de Tlemcen à la poursuite d’Abd-el-Kader. Là encore l’histoire sera signifiante. En 1845, Frédéric a trente et un ans et reçoit ses ficelles de Lieutenant en même temps qu’il est affecté à la Direction du Bureau des Affaires Arabes à Tlemcen. En 1847, il se retrouve Chef du Bureau des Affaires Arabes de Sebdou : là, l’officier pose l’épée et prend la plume et rédige des rapports bi-mensuels sur les activités de l’ennemi, les attitudes des tribus, la situation des marchés, l’évolution des affaires locales. Ses rapports que l’on peut consulter sont remarquables par leur style excellent qualifié de clair, de concis et de précis et par leur graphisme dans lequel ultérieurement les graphologues voudront trouver des analogies avec le tracé de l’écriture de son fils. Selon les dires d’Isabelle RIMBAUD, le père aurait aussi laissé plusieurs manuscrits, une correspondance militaire, un travail d’éloquence militaire et un livre de guerre. Dans la mesure où ces documents n’ont point été retrouvés, il convient d’être, là, très prudent.

Dans le courant de Tannée 1852, Frédéric reçoit ses galons de Capitaine et à la fin de la même année il rencontre Vitalie CUIF, qu’il épousera le 8 février 1853 et à la quelle il donnera son premier fils, Jean Nicolas Frédéric le 2 novembre de la même année, soit neuf mois moins six jours après la date du mariage. Dès lors les naissances vont se succéder :

– celle historique le 20 octobre 1854 de Jean Nicolas Arthur ;

– puis après la campagne de Crimée qui le retient de mars 1855 à mai 1856, le 4 juin 1857, naissance de Victoire Pauline Vitalie qui décédera à l’âge de trois mois et à laquelle Arthur fait allusion dans les Illuminations en évoquant les visites régulières que la mère imposait sur la tombe : « c’est elle la petite morte dans les rosiers » ;

– puis le 15 juin 1858, naissance de Jeanne, Rosalie Vitalie qui décédera à l’âge de 17 ans.

Ces deux morts joueront un rôle considérable dans la vie fantasmatique d’Arthur.

– Enfin, le Ier juin 1860 voit la naissance de Frédérique Marie Isabelle, dernière enfant du couple.

C’est en septembre de la même année que les époux se séparent à jamais.

En 1864, le Capitaine se retire à Dijon où il décédera en 1878, muni des sacrements de l’Eglise.

2. LA MÈRE

Si nous nous tournons maintenant vers la mère d’Arthur, Vitalie, elle est la fille de paysans ardennais, née en 1825 de Jean Nicolas CUIF et Marie Laure Félicité FAY son épouse. Elle est entourée dans sa fratrie d un frère ainé, Jean Charles Félix, né un an plus tôt, en 1824 et d’un benjamin Charles Auguste né cinq ans plus tard, en 1830.

Sa propre mère décède quand elle a cinq ans, le 9 juin 1830, soit deux mois après la naissance de Charles, des suites d’une puerpéralité pathologique. Du fait des circonstances, elle fréquentera peu l’école, mais apprend suffisamment bien le français pour être dotée d’un joli brin de plume.

Le père ne se remarie pas et maintient l’exploitation de la propriété familiale des Roches, à proximité de Charleville. Très jeune, Vitalie se trouve à devoir occuper le statut d’une petite maîtresse de maison. Avec l’adolescence, les choses s’affirment dans la mesure où le frère aine est contraint, à l’âge de dix sept ans, à la suite d’une affaire grave, à s’engager dans l’armée d’Afrique en 1841 (je rappelle que Frédéric RIMBAUD, le futur mari de Vitalie partira lui aussi en Afrique en 1842). Si l’on ajoute que le benjamin Charles, buveur et paresseux, se révèle incapable d’aider et à fortiori de gérer la propriété, on comprend que Vitalie se trouve dans l’obligation d’avoir tout à assumer.

Toute jeune elle se trouve ainsi douloureuse de l’inconduite de ses frères et se forge une mauvaise image de la masculinité des hommes de son âge en opposition à la tenue irréprochable de son père. Aussi, elle se construit une cuirasse de femme de devoir qui a horreur de la paresse, du gaspillage, du dévergondage, tous chemins qu’Arthur empruntera avec l’allégresse que l’on sait.

Cependant, Charles Auguste s’assagit et se marie en 1852. Possédant une femme, il croit tenir le monde et entreprend de régenter la propriété des Roches. Elle ne peut supporter ce partage du pouvoir, quitte les Roches, et va s’installer à Charleville avec son père. C’est là qu’elle rencontrera sous un kiosque, lors d’un concert de musique militaire Frédéric RIMBAUD fin novembre 1852.

3. LE COUPLE

Un officier forgé dans les campagnes, une forte et maîtresse femme, les choses iront vite et sans sentimentalité inutile : le 3 janvier 1853 un projet de contrat de mariage est déposé chez le notaire, le 15 janvier Frédéric adresse sa demande d’autorisation à son Général comme l’usage l’imposait. Le 8 février le mariage a lieu avec pour témoin du côté de Frédéric son Colonel et un de ses camarades Capitaine, pour Vitalie deux oncles par alliance. Vitalie voulait construire une famille fondée sur les bons principes du travail, de la morale et de la religion et avoir de nombreux enfants qu’elle élèverait fermement. Elle était inflexiblement énergique, affichait un sens élevé du devoir et témoignait d’une exigence rigoureuse sur la tenue et les comportements.

Le jeune couple s’installe chez le père CUIF, dans une maison qu’il a louée à Charleville.

Il est intéressant au point où nous nous trouvons, de chercher les portraits tracés par des contemporains. Pour Vitalie RIMBAUD, j’emprunterai à son gendre, Paterne BERRICHON, que je cite : « C’était une femme au dessus de la moyenne, aux cheveux châtain foncé, au teint discrètement basané, au front large, au nez bien droit, à la bouche mince. Maigre, des mains minces et noueuses, elle avait l’allure fière et énergique ». L’auteur, plus loin, reconnait que derrière cette cuirasse, pouvait se dissimuler de « singulières et profondes délicatesses d’âme » et ajoute qu’elle était d’un caractère assez nerveux, ayant présenté dans son enfance des épisodes de somnambulisme. Il lui reconnait également la capacité d’écrire avec élégance de fort belles lettres. Un autre auteur, Jean BOURGUIGNON a dépeint Vitalie comme une ardennaise du terroir, de taille moyenne, au visage très ridé, à la peau rougeaude, avec des yeux d’un bleu très clair. Pensons au fameux vers d’Arthur : « Elle avait le regard bleu. Qui ment ! ». Un ami d’Arthur, Louis PIERQUIN, qui comme tous ceux qui ont approché la famille ou la personne d’Arthur, a commis un essai, un ouvrage, des mémoires indique qu’il n’a jamais vu rire ou sourire, même une seule fois, la mère de son ami. Pierre PETITFILS remarque avec exactitude, dans son excellent ouvrage, comment des qualités qui semblaient de loin comme autant de vertus pour le Capitaine Rimbaud pouvaient se révéler, vues de près, comme d’insupportables défauts. De ce point de vue, il convient de distinguer l’attitude de Vitalie devant la religion et ce que l’on peut appeler par ailleurs son esprit d’absolutisme intégral. Pour ce qui est de sa religion, la foi était très profonde, mais s’inscrivait dans le cadre d’une absolue intolérance, union de l’étroitesse d’esprit des Jansénistes et de la rigueur mentale des Huguenots, et, se teintait également de l’esprit du pharisaïsme, l’opinion des autres étant fort importante à ses yeux. Pour elle comptait beaucoup plus la fortune que le mérite, les pauvres et les déshérités n’attiraient ni pitié, ni attention car ils n’étaient que des incapables. Par ailleurs, Vitalie avait l’esprit de décision, elle le prouvera. Cet esprit s’exerçait dans un absolutisme ne tolérant aucun partage de son autorité, ne supportant aucun conseil et à fortiori aucun reproche. Elle se brouillera, nous le verrons, avec tous ses enfants, à l’exception d’Isabelle, la douce et tendre Isabelle, et encore, elle n’en fut pas loin. Elle se fâchera avec toutes ses voisines. D’amis, elle n’en connaîtra jamais. Qu’elle fut une femme de devoir est évident. Pour cela, le Capitaine pouvait être heureux de son choix. Mais dans l’exercice de sa mission elle cherchait davantage, certainement, une obscure jouissance et des gratifications narcissiques que le désir de rendre le service attendu. Pour autant, elle n’était point incapable d’amour, mais il fallait alors que l’objet de son amour se pliât totalement à sa volonté : « Dieu m’a donné un cœur fort, rempli de courage et d’énergie » écrira-t-elle dans une lettre à Paul VERLAINE avec qui elle entretiendra la correspondance curieuse que l’on verra.

Cette intolérance explique, en même temps que son besoin de maîtrise et la mise en jeu de sa pulsion d’emprise, qu’à toute résistance qui lui était opposée elle répondit par une étreinte d’autant plus forte. Plus tard, beaucoup plus tard, elle se plaindra d’avoir été malheureuse, d’avoir souffert. Mais seule, elle aura créé les conditions de sa solitude et de son désert personnel : son mari la quittera définitivement, son fils aîné s’engagera dans l’armée, la première Vitalie décède à l’âge de trois mois, la seconde à dix sept ans, sans avoir le temps de résister et de se révolter ; quand à Arthur, sa seule idée sera de mettre la plus grande distance possible, à la fois d’un point de vue géographique et d’un point de vue psychologique, entre sa mère et lui. Enfin, Isabelle qui seule lui restera, faillit lui échapper quand sa mère lui reprocha longuement, très longuement d’avoir épousé un homme de plume au lieu d’un solide cultivateur des Ardennes. Pierre PETITFILS rapporte que Marcel COULON, pour la dépeindre, a dit qu’elle était un composé de Brutus l’Ancien et de Madame LEPIC, la mère de Poil de carotte. Tout aussi joliment, VERLAINE la dénomme : « la mère des Gracques ». Quant à Arthur, on sait qu’il la surnommait souvent : « la mère Rimbe ».

Si nous nous tournons du côté du père, le Capitaine Rimbaud, nous trouvons fort peu de renseignements, et cette lacune qui est grave pour la connaissance d’Arthur se révèle significative à plus d’un titre. Ainsi dans une note de l’Edition de 1963 des Œuvres Complètes, dans la Bibliothèque La Pléiade, nous pouvons lire ceci : « Ce père inexistant dans la correspondance comme dans la vie de Rimbaud, avait abandonné sans retour femme et enfants, après sa mise à la retraite (à 50 ans). Le capitaine Frédéric Rimbaud s’était alors retiré à Dijon, ville natale de son père, Didier Rimbaud, le tailleur d’habits. Il y mourut à l’âge de 64 ans, le 17 novembre 1878, et fut enterré le lendemain après un service religieux en l’Eglise de Sainte-Bégnigne ». Comme le remarque, fort pertinemment, Alain DE MIJOLLA, que le père soit inexistant dans la correspondance, soit, et encore cela demeure à démontrer, mais dans la vie ? Comment un Psychanalyste ne se sentirait-il pas interrogé par cette fêlure d’un récit biographique affirmant l’inexistence paternelle pour un garçon qui a vu son père, au moins épisodiquement jusqu’à l’âge de six ans.

Ce travail s’efforcera de montrer, à travers plusieurs signes, la présence psychique de Frédéric Rimbaud dans la pensée, voire l’œuvre de son fils Arthur.

Le père d’Arthur, Paterne BERRICHON ne l’avait certainement jamais vu, mais se fiant sans doute à quelque portrait, il le dépeint comme : « un homme de taille moyenne, blond, au front haut, aux yeux bleus, au nez court et légèrement retroussé, à la bouche charnue, portant, à la mode de ce temps là, la moustache et l’impériale ». Il décrit son caractère comme « mobile, indolent et violent ». La vie montrera en effet, que Frédéric n’était pas homme à supporter une situation déplaisante pour lui. Les graphologues ont voulu retrouver dans son graphisme des signes d’orgueil et d’impulsivité. Mais beaucoup de biographes, à partir de reconstructions peu sérieuses, ont tracé de Frédéric un portrait peu glorieux et très probablement inexact : appartenir au Bureau Arabe ne signait évidemment pas une automatique imprégnation alcoolique ; être affecté à des régiments particulièrement instables modifiant fréquemment leur lieu de garnison ne traduit chez lui aucun esprit de vagabondage, mais bien au contraire, sa soumission à l’ordre militaire. Enfin, on l’a dit anticlérical mais nous savons qù’i1 a été enterré avec les prières et les cérémonies de l’église. Il est toutefois fort possible que la bigoterie de sa femme qui ne cessait, vingt fois par jour – écrit un de ses biographes- de s’agenouiller devant la statue de la vierge, l’ait profondément irrité. J’ai indiqué tout à l’heure que rien, dans les biographies officielles, ne transparait de l’existence paternelle, dans le texte manifeste de la biographie d’Arthur. Dans son remarquable travail, « la désertion du Capitaine Rimbaud », Alain DE MIJOLLA repère cependant deux petits faits d’apparence anodine qui font signe dans ce mur de silence et posent la question de l’inexistence du père.

4. LES SIGNES BIZARRES

a) Première inexactitude ou premier symptôme : Nous sommes en mai 1877, deux ans après qu’Arthur ait interrompu, définitivement, son travail de création. C’est pour lui une période de grand trouble pendant laquelle il effectue nombre de voyages, qui sont autant de fugues. Il se trouve à Brême, cherche un emploi, et adresse au Consul des Etats-Unis une lettre en forme de Curriculum Vitae, dont voici un extrait : « Bremmen, the 14 th May 77, The undersigned Arthur Rimbaud – Born in Charleville (France) – Aged 23 – 5 ft. 6 Height – Good healthy – Late a teacher of sciences and languages – Recently deserted from the 47e Régiment of the French Army (…) Would like to know on which conditions he could conclude an immédiate engagement in the American navy (…) – John Arthur Rimbaud », ce que l’on peut traduire ainsi : « Brême, le 14 mai 1877, le soussigné Arthur Rimbaud – né à Charleville (France) – Agé de 23 ans, d’une taille de cinq pieds et six pouces – bien portant – antérieurement Professeur de Sciences et de langues – récemment déserteur du 47e Régiment de l’Armée Française (…) aimerait connaître à quelles conditions il pourrait conclure un engagement immédiat dans la marine américaine. » Il est assez bizarre, dans toute armée, que pour chercher à s’engager, un candidat se vante d’être déserteur. Au demeurant, le fait n’était pas inexact puisque peu auparavant, se trouvant à Java, Arthur avait déserté en effet de l’Armée Coloniale Néerlandaise dans laquelle il ne s’était engagé que pour empocher la prime. Mais pourquoi s’en vanter ? Par stupidité ? A l’évidence, non ! Par provocation, cela n’est jamais à exclure avec Arthur. Mais il y a aussi un signe, pourquoi le 47e Régiment de l’Armée Française ? C’était précisément celui auquel appartenait, pendant le temps de son mariage, et jusqu’à la mise à la retraite le Capitaine Frédéric Rimbaud, son père.

b) Deuxième signe relevé par Alain DE MIJOLLA : Nous sommes en août 1880, Arthur séjourne au Harrar, trouve un emploi chez un négociant, Alfred BARDEY, qui tient un journal sur lequel nous pouvons retrouver les phrases suivantes « Monsieur DUBAR (un de ses collaborateurs) me parle alors d’un jeune homme qu’il occupe dans les magasins où se font les triages de café (…) du nom d’Arthur Rimbaud. C’est un grand et sympathique garçon qui parle peu et accompagne ses courtes explications de petits gestes coupants, de la main droite, et à contre-temps. Il a vingt-cinq ans, est né à Dole (Jura) et vient de l’Ile de Chypre où il était chef d’une équipe de carriers » [1]. Toutefois, bien des années plus tard, en homme méticuleux et précis qu’il est, Alfred BARDEY portera en bas de page une courte note de rectification : « Ce n’est que longtemps après que j’ai appris qu’il était né à Charleville (Ardennes) ». Un mensonge de plus ou bien un signe de plus ? Serait-ce un hasard si la ville choisie par Arthur pour y localiser son lieu de naissance soit précisément celle où était né le 7 octobre 1814, le Capitaine Frédéric Rimbaud ? Il est certain qu’Arthur fera preuve toute sa vie d’une grande méfiance, et tout particulièrement pour échapper à l’Armée et au Service Militaire par rapport auquel il développait une véritable phobie, et ce jusque sur son lit de mort, qu’il brouillera les pistes, falsifiera son identité, mais tout de même, il n’est probablement pas interdit de penser que le choix du 47e régiment de ligne de l’armée française et que le choix de Dole ont une signification d’un retour du refoulé. A ces deux signes, j’en ajouterai, plus loin, deux autres, que je signalerai en leur temps.

L’hypothèse qui se profile maintenant, à partir de signaux, il est vrai, très légers et presque fugaces, cette hypothèse qui peut apparaître un peu hardie, consisterait à rechercher quel est l’Arthur qui a erré à travers les pays avant de se fixer en Afrique, comment cet Arthur a rompu définitivement avec celui de la création et de la révolte, et comment il est habité par un autre personnage psychique ayant un rapport inconscient avec son père. Il ne s’agit évidemment pas d’une identification consciente vécue dans l’imitation ou dans la conformité â un modèle. Il n’y a aucune référence au Capitaine dans ses écrits, le mot de père n’y apparaît qu’une fois et puis une seconde, et alors de manière totalement significative, par l’absence qu’elle désigne, dans une lettre à VERLAINE en 1871 : « Ma mère est veuve ». Qu’inconsciemment et d’une façon certaine, Arthur tue ainsi son pére inconnu de lui n’est pas discutable. Que pour autant le fantôme comme le fantasme reviennent, c’est ce que nous allons continuer d’essayer de prouver.

Si l’on en vient à son style, on sait qu’il n’y a pas de « comme » dans un texte caractérisé par les juxtapositions, les substitutions, l’absence d’utilisation de conjonctions de comparaison. La suppression du comme favorise l’hallucination poétique. On n’en prends qu’un exemple : « Et leurs boutons d’habits sont des prunelles fauves ». Arthur utilise à fond la métaphore et la métonymie et nous renvoie donc, ainsi, aux mécanismes de déplacement et de condensation.

c) Le troisième signe peut être retrouvé dans un long article signé par Arthur et publié le 25 et 27 août 1887 dans un journal « le Bosphore Egyptien ».

C’est probablement le seul écrit d’Arthur depuis 1875 et le dernier avant sa mort, si l’on excepte la correspondance qu’il échange avec les siens. Pourquoi donc ce texte dans cet immense silence ? Dans le cadre de multiples pérégrinations, Arthur venait d’effectuer une expédition, à la fois épuisante et infructueuse, dans une région peu connue et avait rédigé à son retour un compte-rendu qui est à la fois un travail de géologue, d’anthropologue et d’ethnologue. Selon H. MATARASSO et P. PETITFILS : « c’est un texte traitant de politique et d’économie, alerte, précis et lucide ».

Deux points sont à noter là :

– le premier concerne le style, décrit, comme « alerte, lucide, précis », et ce sont des qualificatifs que nous avons déjà trouvés pour désigner les rapports très soignés et documentés que rédigeait le Capitaine Rimbaud et dont j’ai fait mention, plus haut. Certains biographes ont tenté sans doute artificiellement dé retrouver dans le style paternel, des recherches stylistiques qui auraient permis d’annoncer le génie à venir. Il est plus intéressant de se demander si ce n’est pas Arthur, l’Arthur du désert, qui fait retour vers un moment de sa préhistoire. Cette problématique est évidemment celle des psychanalystes. Sur ce point je reviendrai, après avoir donné quelques indications sur les relations qu’Arthur entretint avec lui- même sur ce fameux texte du Bosphore Egyptien.

– la Société de Géographie de Paris, en effet, ayant eu communication de ce travail, le trouva de qualité et voulut le publier dans le bulletin de sa Société. Une correspondance est échangée entre Arthur et le Secrétaire de la Société. Cette correspondance montre toute l’ambivalence d’Arthur. D’une part, il se cache, il se dissimule, il est réticent, d’autre part, il souhaite être publié et même devenir sociétaire. Il est significatif de noter qu’en 1886, soit un an auparavant, Paul VERLAINE, avec l’autorisation de la mère et de la sœur d’Arthur, avait publié la première édition des Illuminations. Si l’on compare les Illuminations et l’article du Bosphore Egyptien on peut bien évidemment constater que « je » était devenu véritablement un autre. A partir de ces émergences assez fugitives, Alain DE MIJOLLA émet l’hypothèse « d’un envahissant fantasme d’identification inconscient à son père, s’inscrivant dans le double contexte d’une réelle perte d’objet sexuel (…) d’une reviviscence de cette perte initiale ».

Il est en effet facile de montrer que les choses se sont ainsi passées dans les deux temps qui caractérisent la sexualité humaine. Le premier temps est marqué en 1857 par le décès de la première Vitalie, il a trois ans, et en 1860 par le départ du père, il a six ans, nous sommes dans l’Œdipe. Le deuxième temps est, quant à lui marqué par trois dates : 1873 (il a 19 ans) : rupture avec Paul VERLAINE ; 1875 (il a 21 ans) : décès de la seconde Vitalie, arrêt de l’écriture ; 1878 : décès du père. Nous sommes dans l’adolescence et la postadolescence. Toujours à propos de ces dates, on notera avec intérêt que l’année de la mort du père semble organiser d’une certaine manière, les fugues, les errances, finalement l’exil d’Arthur.

En effet, de 1870 à 1878 – année du décès du père- Arthur effectuera donc quatorze « voyages » que l’on peut aussi dénommer « fugues », « errances », recherche de soi-même autant que fuite de Charleville , les caractéristiques de ces déplacements étant d’êtres relativement brefs dans le temps et limités dans l’espace. A partir de 1878 et ce jusqu’en 1891 (date de sa mort) il n’effectuera que deux grands voyages qui en fait n’en forment qu’un et le conduiront au bout du monde et à l’extrémité de sa vie.

Si nous essayons de donner une sorte d’explication métapsychologique de notre hypothèse. on peut penser qu’Arthur déjà privé de la tendresse maternelle, ensuite de la présence paternelle, forclose physiquement et psychiquement, fut profondément affecté par le décès de sa petite sœur Vitalie et la disparition définitive de son père, cela au temps de son enfance.

Ces objets, morts et perdus, vont réapparaître dans leurs substituts au moment où il rompt avec VERLAINE, où décède sa deuxième sœur qui porte également le prénom de Vitalie, où il prend le deuil de l’écriture et du génie et où enfin son père meurt. Ainsi, peuvent réapparaître d’anciens fantasmes d’identification inconsciente, alimentés qu’ils se trouvent, par l’énergie d’une libido redevenue libre.

Nous allons maintenant retourner à Frédéric ; lui aussi a beaucoup voyagé. On se souvient que de 1845 à 1850, ce fut l’Algérie avec BUGEAUD, qu’ensuite en 1853 il est affecté près de Lyon, que 1855 et 1856 le verront participer à la Campagne de Crimée voulue par Napoléon le Petit. Puis de nouvelles affiliations, de nouvelles garnisons l’éloigneront de sa maison et de son épouse auxquelles il rend pourtant, lors de ses permissions, de régulières visites, donnant ponctuellement lieu â des grossesses et à des naissances. En 1859, pour la première et dernière fois, Madame RIMBAUD fait garder ses enfants et rejoint son mari à Sélestat où ils partageront les seules vacances de leur vie. De là, une cinquième grossesse qui conduira, sur un plan tout diffèrent, la famille à changer de logement. En 1860, l’année suivante, alors que Frédérique Marie Isabelle est née le 1er juin Frédéric vient habiter quelque temps avec son épouse. Officier sorti du rang, habitué au commandement, il ne peut supporter l’autoritarisme, l’absolutisme de sa femme. L’été sera un été d’enfer et ce n’est peut être pas sans y songer qu’Arthur dénommera son recueil, Une saison en Enfer.

Un ami d’Arthur, DELAHAYE, donne une illustration de l’ambiance, dans son ouvrage. Rimbaud, l’artiste et l’être moral, Paris, 1923 : « Arthur avait six ans, il lui restait le souvenir de ce que fut sans doute la dernière altercation conjugale ; où un bassin d’argent posé sur le buffet jouait un rôle qui a frappé son imagination pour toujours. Le papa, furieux, empoignait ce bassin, le jetait sur le plancher où il rebondissait en faisant de la musique, puis il le remettait à sa place et la maman, non moins fière, prenait à son tour l’objet sonore et lui faisait subir la même danse pour le ramasser aussitôt et le replacer avec soin, là où il devait rester. Une manière qu’ils avaient de souligner leurs arguments et d’affirmer leur indépendance. Rimbaud se rappelait de cette chose parce qu’elle l’avait amusé beaucoup, rendu peut être un peu envieux, car lui-même aurait tant voulu jouer à faire courir le beau bassin d’argent ! » Ce n’est à l’évidence pas l’explication que proposerait un psychanalyste de ce souvenir-écran qui évoque davantage la bobine ou d’autres concepts. En tout cas, Frédéric et son épouse sont tous deux très malheureux. Ils ont cinq enfants ou plutôt ils ont eu cinq enfants dont quatre ont survécu. Il est intéressant de noter là que ces enfants se répartissent en deux séries suivant le sexe et suivant la saison de la naissance. L’aîné, Frédéric et le cadet Arthur sont des garçons et des enfants de l’automne, nés respectivement en novembre 1853 et octobre 1854, donc conçus lors de permissions de fin d’hiver.

Les trois derniers : Vitalie I, Vitalie II et Isabelle sont des filles, nées toutes trois au mois de juin : le 4 juin 1855 pour la première Vitalie, le 15 juin 1858 pour la seconde, le 1er juin 1860 pour Isabelle, et donc conçues lors de permissions de septembre. Les permissions des militaires étaient accordées au rythme des travaux des champs.

Frédéric décide de partir en septembre 1860 ; il a 46 ans, son épouse Vitalie 35, Arthur 6, quant à la petite Isabelle, quelques mois seulement. Vitalie est malheureuse ; 47 années plus tard, en 1907, année de sa mort, elle écrit à Isabelle, voyant passer les soldats sous ses fenêtres : « Il passe ici beaucoup de militaires, ce qui me donne une très forte émotion en souvenir de votre père avec qui j’aurais été heureuse si je n’avais eu de certains enfants qui m’ont fait tant souffrir ». Rimbaud l’avait peut être pressenti si l’on se rapporte à ce poème écrit en octobre 1870 :

Le Mal

Tandis que les crachats rouges de la mitraille

Sifflent tout le jour par l’infini du ciel bleu ;

Qu’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,

Croulent les bataillons en masse dans le feu ;

Tandis qu’une folie épouvantable, broie

Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ;

– Pauvres morts ! dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie,

Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement ! … –

– Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées

– Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or ;

Qui dans le bercement des hosannah s ’endort,

Et se réveille, quand des mères, ramassées

Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir

Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !

Peut être pensait-il, Arthur, aux sentiments de sa mère pour son mari quand celui-ci était en danger dans ses campagnes. Quoiqu’il en soit, Arthur manque profondément des soins maternels et les termes de carence affective, d’hospitalisme à domicile ne sont probablement pas excessifs. Il est mis en nourrice un certain temps, et se produit une histoire bizarre, de trousseau d’excellente qualité fourni par la mère et attribué par la nourrice à un de ses propres enfants, que décrit le jeune Arthur, quasiment en guenilles, le jour d’une visite impromptue de sa mère. Mère froide, dure, sans tendresse ; père absent le plus souvent avant de l’être définitivement, Arthur a le sentiment d’être orphelin.

Les étrennes des Orphelins

… On sent dans tout cela, qu’il manque quelque chose…

– Il n’est donc point de mère à ces petits enfants,

De mère au frais sourire, aux regards triomphants ?

Elle a donc oublié, le soir, seule et penchée,

D’exciter une flamme à la cendre arrachée,

D’amonceler sur eux la laine et l’édredon

Avant de les quitter en leur criant : pardon.

Elle n’a point prévu la froideur matinale,

Ni bien fermé le seuil à la bise hivernale ? …

– Le rêve maternel, …

(vers 20 à 29)

…

Votre cœur l’a compris :

– ces enfants sont sans mère.

Plus de mère au logis !

– et le père est bien loin !… (vers 36 et 37).

A l’évidence, Arthur dans ce poème écrit avant ses seize ans, évoque sa propre enfance : point de rêverie maternelle… et le père est bien loin.

II – LE PARCOURS D’UNE COURTE VIE

1. LA LATENCE

Quoiqu’il en soit après ces drames, Arthur entre à la fois et en latence et à l’Institution Rossat, Institution religieuse en 1861. De cet âge, il donne une merveilleuse description dans Les poètes de sept ans déjà cité :

Et la Mère, fermant le livre du devoir,

S’en allait satisfaite et très fière, sans voir,

Dans les yeux bleus et sous le front plein d’éminences,

L’âme de son enfant livrée aux répugnances.

Tout le jour il suait d’obéissance ; très

Intelligent ; pourtant des tics noirs, quelques traits

Semblaient prouver en lui d’âcres hypocrisies.

Dans l’ombre des couloirs aux tentures moisies,

En passant il tirait la langue, les deux poings

A l’aine, et dans ses yeux fermés voyait des points.

Une porte s’ouvrait sur le soir : à la lampe

On le voyait, là-haut, qui râlait sur la rampe,

Sous un golfe de jour pendant du toit.

L’été Surtout, vaincu, stupide, il était entêté

A se renfermer dans la fraîcheur des latrines :

Il pensait là, tranquille et livrant ses narines

(Vers 1 à 16).

…

A sept ans, il faisait des romans, sur la vie

Du grand désert, où luit la Liberté ravie,

Forêts, soleils, rives, savanes ! – Il s’aidait

De journaux illustrés où, rouge, il regardait

Des Espagnoles rire et des Italiennes. (vers 31 à 35).

Répugnance, tics noirs, hypocrisie, latrines, évoquent bien sur la masturbation. Pour le reste, nous avons déjà indiqué comment le bâteau ivre et l’exil étaient inscrits dans ce poème prémonitoire. De toute façon, à l’Institution Rossât, Arthur va développer un excellent mécanisme de défense à savoir la sublimation épistémophilique. C’est un brillant élève, et on l’on retrouve, grâce aux recherches des bibliothécaires de Charleville, un écho de ses succès scolaires dans cette institution : la première année en 9ème, 1861-1862, il eut trois prix et trois nominations. La deuxième année en 8ème, 1862-1863, il obtint le prix d’honneur, cinq prix et sept nominations, enfin, la troisième année il récolta le prix de grammaire latine et thème latin, un autre en grammaire française et orthographe, un troisième en histoire et géographie, un quatrième en récitation classique et lecture, sans compter un accessit en calcul. Pour le récompenser de ses succès, il reçoit des volumes de belle qualité. Parmi eux, L’Histoire descriptive et pittoresque de Saint-Domingue de M. de MARLES (1858), L’habitation du désert de Mayne REID (1851, illustré par Gustave DORÉ), Les Robinsons français de la Nouvelle Calédonie de J. MORLENT (1861) et le Robinson de la Jeunesse de Madame FALLET (1863). On comprend que de telles lectures aient inspiré à l’écolier des récits de voyages merveilleux dans des pays lointains, bizarres, étranges, fascinants, ou pour citer exactement une lettre d’Isabelle Rimbaud à Louis PIERQUIN, le 23 octobre 1892 : « voyages merveilleux dans des contrées bizarres, au milieu des désert et des océans, dans les montagnes et sur les fleuves ».

Tout en récoltant de nombreux succès, Arthur tient aussi un cahier de brouillon sur lequel il prend des notes, s’essaie à des versifications diverses, trace des croquis, et laisse apparaître les premiers signes de sa révolte.

De cette période, je rappelle qu’il n’a pas dix ans, un texte recueilli sur ce cahier n’est pas inintéressant ;

Que m’importe moi qu’Alexandre

ait été célébré Que m’importe…

que sait-on si les latins ont existé ?

C’est peut- être quelque langue forgée

et quand même ils auraient existé

qu’ils me laissent rentier et conservent

leur langue pour eux quel mal leur

ai-je fait pour qu’ils me flanquent

au supplice passons au grec…

Cette sale langue n’est parlée par personne

personne au monde !

ah saperlipotte de saperlopopette

sapristi moi je serai rentier il ne fait

pas si bon de s’user les culottes sur les bancs…

saperlipopettouille

pour être décrotteur gagner la place de

décrotteur il faut passer un examen

car les places qui vous sont accordées sont

d’être ou décrotteur ou porcher ou bouvier

dieu merci je n ’en veux pas moi

saperlipouille !

avec ça des soufflets nous sont accordés

pour récompense on vous appelle

animal ce qui n’est pas vrai

bout d’homme etc

La suite prochainement

ah saperpouillotte

Arth …

adamus et eva habuerunt

duos filioscainum et abelen… etc

Un catéchisme un peu particulier et une façon de concevoir la société qui augure de ce qui va bientôt advenir dans la pensée d’Arthur.

En avril 1865, à la suite du déménagement dans un nouvel appartement, Arthur rentre au collège, en 6ème, il a dix ans et demi. Pour tout le monde, officiellement, sa mère est veuve ainsi qu’il l’écrira, six ans plus tard, à Paul VERLAINE. En octobre 1866, Arthur est en quatrième et a pour Professeur Principal le père PERETTE que les élèves ont pris l’habitude de surnommer « le père Bos » pour sa façon très particulière de scander les bos ou globos quand il lit Virgile. Ce professeur était un peu sourd, ce qui conduisait les élèves à quelques facéties. Arthur se tailla un franc succès le jour où il déclama au lieu du « debellare superbes » virgilien, le « degueulare superbes » pur rimbaldien. Pour autant le père Perette avait jugé assez finement la personnalité assez exceptionnelle d’Arthur et eut une phrase véritablement prémonitoire quand il prédit : « Rien de banal ne germera dans cette tête ; ce sera le génie du bien ou du mal ».

Pour autant Arthur demeure ambivalent, très attaché malgré tout aux valeurs maternelles et surtout religieuses ainsi qu’en témoigne l’incident du bénitier. Les collégiens en farandole autour du fameux bénitier s’aspergent, jouent et rient. Arthur se jette sur eux, les bat et les rappelle aux commandements de l’église. De cet incident, il gardera le surnom de : « sale petit cagot ». Il continue la récolte de tous les premiers prix, particulièrement dans les matières littéraires, il rencontre son futur ami DELAHAYE et commence à flâner chez les libraires de Charleville . C’est là qu’il aura les premiers échos des Parnassiens, soit un groupe de poètes réunis autour de l’Editeur LEMAIRE où sont publiés les Cahiers du Parnasse dans lesquels signent : Théodore de BANVILLE, GAUTHIER, HEREDIA, BAUDELAIRE, LE CONTE DE LISLE et VERLAINE.

Un premier texte est publié par Arthur, ou plus exactement par les soins de son Professeur, lequel se nomme à ce moment Monsieur DUPREZ, dans un contexte un peu particulier. Nous sommes en 1869, Arthur est en classe de seconde, et la rivalité entre les laïques et les cléricaux joue à fond. Arthur pour l’emporter, pour battre les soutanes, redouble d’ardeur. Il fait la conquête de DUPREZ en déposant sur son bureau des compositions non demandées, des traductions supplémentaires. Le sujet était-il à traiter en vers latins, il le compose en effet, comme cela était requis, ajoutant une composition en vers français, voire en grec. DUPREZ est étonné par l’exceptionnelle aisance de son élève Arthur RIMBAUD, et fait donc parvenir à l’Académie de DOUAI, un devoir traité en vers latins, le 6 novembre 1868 par l’externe libre RIMBAUD. Ce travail est publié dans le numéro du 15 janvier 1869 du Moniteur de l’Enseignement Secondaire, Spécial et Classique – Bulletin Officiel de l’Académie de Douai. Le thème consistait à développer un passage d’Horace et précisément le Livre III de l’Ode IV, dans lequel, le poète, ceint de myrte, et de laurier, au milieu de merveilleuses colombes se trouve dans un état de ravissement divin. Rimbaud, bien entendu s’identifie à l’Inspiré. Il en profite pour s’ébrouer dans de « riantes campagnes » et la « terre printanière » :

Pris de je ne sais quel délicieux contentement, mon cœur

oubliant l’école fastidieuse et les leçons sans charme

du professeur je m’amusais à regarder au loin, les champs

Les colombes blanches et parfumées couronnent sa tête,

l’emportent dans leur nid de lumière, le ciel s’ouvre

et Phoebus, le dieu solaire inscrit sur son front ses mots prophétiques :

« TU VATES ERIS » (tu seras poète).

Tout RIMBAUD sans doute, figure dans ce premier texte de lui, à la fois sa haine de la férule (il ne s’agissait pas de Monsieur DUPREZ, mais du professeur précédent avec lequel il avait eu de très mauvais rapports, soit Monsieur L’HERITIER), son besoin irrépressible de liberté, son amour de la nature, du soleil et des oiseaux et sa certitude d’être marqué par les Dieux.

2. UN AUTRE SIGNE BIZARRE

C’est en 1869 que se situe l’épisode Jugurtha dans lequel dans lequel je veux voir un autre signe de l’existence fantasmatique du père. Il s agit du concours général qui à l’époque se déroulait par Académie et auquel le jeune Arthur est naturellement présenté étant donné la qualité des résultats obtenus. Le concours se déroule de six heures du matin à midi. Vers cinq heures trente, les candidats sont rassemblés et, dans leurs conversations, font des paris sur le sujet de la dissertation. La plupart pensent que ce sera l’exposition universelle. A six heures, l’appariteur apporte le sujet dans une enveloppe cachetée, celui ci ne comporte qu’un seul mot « Jugurtha ». Les candidats de s’étonner, il n’y a pas de commentaire, il n’y a pas de canevas, donc rien. Ils se mettent au travail, tous sauf Arthur.

De six heures à neuf heures, il rêve, ne fait rien, n’écrit rien. Son Professeur vient alors s’enquérir. Arthur explique qu’il a faim. On lui porte des tartines qu’il mastique soigneusement. Ce n’est que vers dix heures qu’il se met vraiment au travail, pour aligner, sans rature, quatre-vingt hexamètres latins, parfaits dans la forme et surtout significatifs sur le fond. Arthur trace en effet un parallèle habile entre Jugurtha le vieux roi numide vaincu par Rome et mourant de faim et de froid au fond d’une prison et Abd-el-Kader vaincu par la France et traité d’une manière infiniment plus noble au château d’Amboise. A ce sujet, deux remarques : Abd-el-Kader, le lecteur s’en souvient, fut l’ennemi que poursuivit son père le Lieutenant Rimbaud. En second lieu, le texte est construit en strophes de douze à quatorze vers, rythmés par ce refrain :

« Nascitur arabiis ingens in collius infans

Et dixit levis aura : « Nepos est ille jugurta »

ce que l’on peut traduire :

« Il est né dans les montagnes arabes, un enfant qui est grand

Et la brise légère a dit : « celui là est le petit fils de Jugurtha »

Cette réapparition d’un personnage que le père a bien connu, me parait soutenir l’hypothèse initiale de ce travail, à savoir une identification inconsciente et régressive d’Arthur à son père.

En janvier 1870 apparaît au collège Georges IZAMBARD, nommé à 22 ans Professeur de rhétorique. Fin lettré, proche de ses élèves par son âge et son enthousiasme, il remarque bien sur Arthur, converse avec lui, lui prête des livres, ce qui entraîne un épisode assez cocasse avec Madame RIMBAUD laquelle avait été fort choquée de ce que le professeur fasse lire Hugo à son fils. Ainsi, Madame RIMBAUD écrit à IZAMBARD et 1ui fait remettre par le concierge du collège la lettre suivante :

« Monsieur,

Je vous suis on ne peut plus reconnaissante de ce que vous faites pour Arthur. Vous lui prodiguez vos conseils, vous lui faites faire des devoirs en dehors de la classe, c’est autant de soins auxquels nous n’avons aucun droit. (Notons là l’attitude morale caractéristique de Madame RIMBAUD, se posant toujours en victime)

Mais il est une chose que je ne saurais approuver, par exemple, la lecture du livre, corme celui que vous lui avez donné il y a quelques jours, (Les Misérables de V. Hugot) (Sic). Vous devez savoir mieux que moi, Monsieur le Professeur, qu’il faut beaucoup de soins dans le choix des livres qu’on veut mettre sous les yeux des enfants. Aussi, j’ai pensé qu’Arthur s’est procuré celui-ci à votre insu, il serait certainement dangereux de lui permettre de telles lectures.

J’ai l’honneur, Monsieur, de vous présenter mes respects » V. RIMBAUD (4 Mai 78.)

et c’est signé, V. RIMBAUD, comme toujours sa correspondance, sans que l’on puisse jamais savoir s’il s’agit du V de veuve ou du V de Vitalie. Quand il reçoit la lettre, IZAMBARD est convoqué chez le Principal qui lui expose qu’une dame, fort en colère, est venue se plaindre de ce que lui, IZAMBARD, prêtait des livres pernicieux à son fils, élève de rhétorique. Tout en convenant du ridicule de la chose, le principal suggère à IZAMBARD de rendre visite à cette mère, ce qu’il fait aussitôt pour être reçu d’une manière extrêmement vindicative, avec des attaques très précises contre Victor Hugo qualifié d’auteur dépravé, le texte des Misérables étant décrit comme un amalgame de choses malhonnêtes et de grossièretés, toutes déclarations, rapides et fermes, qui laissent IZAMBARD stupéfait et ne lui permettent, avant d’être congédié, que de préciser qu’il ne s’agissait pas des Misérables, mais bien de Notre-Dame de Paris dont il avait en effet, prêté le volume â Arthur.

Cette rencontre est pour IZAMBARD une révélation qui lui permet de mieux comprendre encore Arthur, sa révolte, son besoin de liberté, sa nécessité de s’affranchir de la tyrannie d’une mère aussi bornée. Cependant, Arthur continue de lire les cahiers du Parnasse dont chaque mois apporte une nouvelle livraison. Le 1er mai 1870, voit paraître le N° 7 et Arthur de s’inquiéter, plus que trois numéros et la série serait close ; il entrevoit donc de frapper un grand coup. Il avait préparé en secret un long poème « Credo in unam » où apparaît la claire influence de L’Exil des Dieux de BANVILLE paru lui aussi dans les Cahiers du Parnasse contemporain. Ce poème est un hymne vibrant à l’amour, à la nature, aux déesses qui l’habite et la passion n’y manque pas, ni certains beaux vers ; toutefois la précipitation des idées, des mots, des images, traduisent la maladresse, très relative au demeurant, d’un débutant. À ce poème il en joint un autre « Ophélie », et même un troisième « Sensations », extrêmement frais, dans lequel on peut piquer les deux vers suivants :

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers

Picoté par les blés fouler l’herbe menue…

dans lesquels transparaît à l’évidence, l’influence de COPPÉE, dont il se moquera tant dans l’Album Zutique.

Il envoie le tout à celui qui apparaît comme le maître de l’Ecole Parnassienne, Théodore de BANVILLE, chez son Editeur, Alphonse LEMAIRE à Paris, accompagnant cette expédition de la lettre suivante que je trouve assez émouvante :

« Cher Maître,

Nous sommes aux mois d’amour ; j’ai dix-sept ans, l’âge des espérances et des chimères, comme on dit – et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, – pardon si c’est banal à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes, – moi j’appelle cela du printemps.

Que si je vous envoie quelques-uns, de ces vers – et cela en passant par Alphonse LEMAIRE, le bon Editeur – c’est que j’aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens – puisque le poète est un Parnassien, épris de beauté idéale, c’est que j’aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère des maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi – c’est bête, n’est-ce pas, mais enfin ?…

Dans deux ans, dans un an peut être, je serai à Paris – Anch’io messieurs du journal, je serai Parnassien ! – je ne sais pas ce que j’ai là… qui veut monter… – Je jure, cher Maître, d’adorer toujours les deux déesses : Muse et Liberté.

Ne faites pas trop la moue en lisant ces vers ; … vous me rendriez fou de joie et d’espérance si vous vouliez bien, cher Maître, faire à la pièce Credo in unam, une petite place entre les Parnassiens… Je viendrais à la dernière série du Parnasse : cela serait le Credo des poètes !… Ambition ! o Folle ! » Arthur RIMBAUD.

puis, viennent les poèmes, et en post-scriptum :

Si ces vers trouvaient place au Parnasse Contemporain ?

– Ne sont-ils pas la foi des poètes ?

– Je ne suis pas connu ; qu’importe ? Les poètes sont frères.

Ces vers croient ; ils aiment ; ils espèrent : c’est tout.

– Cher Maître, à moi : levez-moi un peu : je suis jeune : tendez-moi la main.

L’affirmation de sa liberté et aussi le ton à la fois déterminé et désespéré de cet appel sont parfaitement émouvants. La réponse de BANVILLE n’a pas été retrouvée, elle était probablement laudative mais sans proposition de publication, la livraison du tome du Parnasse contemporain se trouvant à cette époque déjà « bouclée ». Peut être le maître évoquera-t-il d’éventuelles paritions à un troisième volume, plus tard. Pour Rimbaud, plus tard c’est toujours trop tard. Evidemment, tout cela, l’envoi à BANVILLE, la non acceptation, Rimbaud le vit seul, sans même en informer IZAMBARD.

La lettre à Théodore de BANVILLE est datée du 24 mai 1870. Du printemps 1870 au printemps 1871, Arthur va subir une poussée pubertaire considérable faisant passer de la taille de 1,61 m à 1,71 m. C’est à ce moment là qu’il compose, dans l’orage pulsionnel que l’on imagine, le célèbre poème Voyelles :

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes :

A, noir corset velu des mouches éclatantes

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,

Landes des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,

Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides

Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,

Silences traversés des Mondes et des Anges :

– O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

Ce texte, un des plus illustres de la littérature, a fait l’objet de multiples, savants, subtils et sophistiqués commentaires. Je n’entends pas y ajouter quelque chose sur le plan de la poétique ; simplement en le lisant et en le relisant, de manière cursive, en laissant se former en moi les associations dites libres, il m’apparaît qu’un certain nombre d’observations de nature parfois psychanalytiques, peuvent ici être présentées. Je dois beaucoup d’entre elles à la profonde connaissance intime qu’a, de l’Œuvre d’Arthur Rimbaud, mon fils aîné David.

Ce poème m’apparaît comme celui du surréel qui vient supplanter le surnaturel, reléguant ainsi aux oubliettes de l’histoire, l’alchimie, la magie noire et autres sornettes. Ce poème est surtout un poème pour la femme. Si le premier vers n’a rien de mystique ou de mystérieux, et se contente simple ment, d’avancer – si l’on peut dire – la couleur, chacune des lettres mérite que l’on s’y arrête quelques instants. Le A renvoie, à l’évidence, qu’on le regarde à l’endroit ou à l’envers, au sexe de la femme, interprétation étayée sur des mots comme « corset », « mouches » (les poils), « éclatantes », « bombinent », primant le nombre, « puanteur cruelle » rappelant odor di femina, « Golfes d’ombre » l’ensemble, le tabou maternel, le sexe maternel d’où il vient, l’immensité où il peut se perdre. Mais déjà, dès ces premières lignes, la violence est présente dans « bombinent » par exemple, « puanteur », cette violence qui permet de dire que ce poème est un poème pour la femme et contre la femme car sont fréquentes les attaques qu1Arthur va développer contre les diverses parties du corps de la femme. Le E, qu’il écrit à la manière grecque, un peu comme un epsilon, évoque le sein « les rois blancs », comme on pourrait voir les tétons dans les « lances des glaciers ». Ce sein de femme dont il n’a probablement pas joui, Arthur l’attaque aussi, par exemple à travers cette expression de lance ; Vient ensuite le I, mince comme un filet de sang vif, craché violemment, ce sont les lèvres, les lèvres de la bouche, les lèvres du sexe évoquant la menstruation. Le rire est en rapport avec la colère et représente une attaque violente, bruyante, où ironie et sadisme se mêlent – Les ivresses pénitentes, loin de témoigner une reconnaissance de ses fautes par Arthur, signalent bien plutôt son ricannement qui préfigure l’abandon de soi- même dans le délire de l’expérience et de la voyance. Le U, l’utérus bien sur, les cycles menstruels, le U qui est la voyelle la plus musicale, rappelons-nous de la forme du diapason, le U complète cette approche du corps de la femme et s’illustre également par la création d’un mot « vibrement » qu’il invente et veut musical. Il est à noter que malgré l’extrême soin qu’Arthur met à choisir des mots inusités dans ses poèmes et ses textes, il n’en crée, à proprement parler que fort rarement. Au dixième vers, toujours pour le U, Arthur écrit « Paix des pâtis semés d’animaux » ; les pâtis ce sont les près, la nature toujours, son désir de paix, lui qui n’est pas serein. « Les fronts studieux » évoquent la masturbation, mais aussi certains professeurs peu aimés comme L’HERITIER. Le 0, c’est l’embouchure du clairon, c’est donc ce qui va vers l’obscurité, une autre sorte de golfe d’ombre. « Strideur » est à nouveau un mot inventé, qui renvoie à « virement » et annonce l’effort futur d’Arthur pour abolir toutes les règles, inventer une poésie nouvelle, mystique et surréaliste avant la lettre. Le secret « des Mondes et des Anges » peut faire penser à la scène originaire, le secret des mondes dans leur naissance, à la sexualité originaire de Gaïa et Ouranos, le secret des Anges à une forme de négation de la sexualité qui interroge sur la féminité d’Arthur. Le 0 enfin, est rond, comme la féminité. Le poème s’achève sur « Ses Yeux » ; s’agit-il de l’amourette avec Henriette ? certainement pas. Plus probablement, des yeux de la femme idéale qui n’existe pas, qu’il ne trouvera pas, que peut-être, il sait ne pas vouloir trouver.

Violets, ces yeux, comme ceux d’Athéna, la déesse aux yeux pers, évoquant par contraste les fronts studieux et ridés des alchimistes. L’oméga à l’alpha, soit la fin et le début. Oméga qui est la dernière lettre de l’alphabet grec, comme 0 est la dernière des voyelles du poème, contrairement à l’ordre alphabétique habituel. Enfin, ce poème a pour titre « voyelles » commençant donc par la lettre V qui est aussi la première de Vitalie, de Veuve, de Vénus et une autre représentation du sexe de la femme.

3. LA REVOLTE ET LES PREMIERS DEPARTS

La révolte s’affirme contre la famille, contre la religion et dieu, mais en même temps, c’est la guerre, la défaite et pour les collégiens, les grandes vacances forcées qu’Arthur va utiliser à dévorer la bibliothèque d’IZAMBARD qui lui a laissé la clef de son studio.

Son frère, Frédéric, pour faire enrager sa mère, se fait crieur de journaux avant de s’engager dans l’armée. Le 29 août 1870, Arthur part pour sa première fugue, qu’il évoque dans son poème « Mémoire » :

Madame se tient trop debout dans la prairie

prochaine où neigent les fils du travail ;

l’ombrelle aux doigts ; foulant l’ombelle ; trop fière pour elle ;

des enfants lisant dans la verdure fleurie

leur livre de maroquin rouge ! Hélas, Lui, comme

mille anges blancs qui se séparent sur la route,

s’éloigne par delà la montagne ! Elle, toute

froide, et noire, court ! après le départ de l’homme ! (Vers 17 à 24).

Lui, c’est le père qui est parti, c’est Frédéric, l’aîné qui est parti, c’est Arthur qui part aussi. Il n’y a plus d’hommes dans la famille, dans l’univers de Vitalie CUIF, une nouvelle fois. Elle, bien sûr, c’est la mère Donc, Arthur part, sans argent naturellement. Ne trouvant pas de train pour Paris, il prend la direction de la Belgique où après avoir effectué quelque bêtises et larcins, il se retrouve en prison. Aussitôt, fébrile, il écrit à sa mère, à IZAMBARD, à ses amis car il souffre d’une véritable phobie des situations privatives de liberté. IZAMBARD accourt, règle les dettes, paie les cautions et ramène Arthur chez lui à Douai. C’est à Douai, dans la maison d’IZAMBARD qu’Arthur, pour la première fois, va rencontrer la féminité à savoir les demoiselles Gindre, soeurs de la belle mère d’IZAMBARD, ce qu’il évoque délicieusement dans le poème « Les chercheuses de poux » :

« Quand le front de l’enfant, plein de rouges tourmentes,

Implore l’essaim blanc des rêves indistincts,

Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes

Avec de frêles doigts aux ongles argentins.

Elles assoient l’enfant devant une croisée

Grande ouverte où l’air bleu baigne un fouillis de fleurs,

Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée

Promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs

Il écoute chanter leurs haleines craintives

Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés,

Et qu’interrompt parfois un sifflement, salives

Reprises sur la lèvre ou désirs de baisers.

Il entend leurs cils noirs battant sous les silences

Parfumés ; et leurs doigts électriques et doux

Font crépiter parmi ses grises indolences

Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux.

Voilà que monte en lui le vin de la Paresse,

Soupir d’harmonica qui pourrait délirer ;

L’enfant se sent, selon la lenteur des caresses,

Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer.

En effet, les deux charmantes demoiselles GINDRE, lui montrent, pays inexploré, l’image pour lui étrange de l’abandon, de la langueur, de la tendresse, images qui le saisissent, car pour la première fois de sa vie il est l’objet d’une sollicitude féminine. Certains critiques pensent toutefois que ce poème est peut être à relier avec l’image de sa mère et de sa sœur, mais cela me parait peu probable.

De toute manière, très rapidement, Vitalie reprend la maîtrise de la situation, convoque IZAMBARD et le contraint à ramener Arthur à son domicile. IZAMBARD s’exécute et se trouve confronté au douloureux spectacle d’une mère accueillant son grand garçon désespéré par une avalanche de gifles.

Cela ne l’empêchera pas de repartir sans cesse et de revenir, bien sûr, en tout cas pendant des années. C’est ainsi qu’il effectuera toute une série d’excursions, de fugues, de départs, de retours en Belgique toute proche, auxquels il fait peut être allusion dans le poème ma bohème :

Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;

Mon paletot aussi devenait idéal ;

J’allais sous le ciel, Muse ! et fêtais ton féal ;

Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !

Mon unique culotte avait un large trou.

– Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course

Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.

– Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou

Et je les écoutais, assis au bord des routes,

Ces bons soirs de septembre ou je sentais des gouttes

De rosée à mon front, corme un vin de vigueur ;

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,

Comme des lyres, je tirais les élastiques

De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !

Ce texte peut évoquer par ailleurs de plus paisibles promenades autour de Charleville comme le laisserait supposer l’expression « ces bons soirs ». Mais, comme chacun sait, l’écriture d’Arthur est bien fréquemment polysémique.

4. LA COMMUNE

En même temps, la guerre continue et les Français reculent. Le 28 janvier 1871, c’est la capitulation honteuse de Jules FAVRE au mépris de la volonté des parisiens, le 12 février de la même année, l’investiture de THIERS et le retour dans la capitale des capitulars du parti de l’ordre et la joie scandaleuse qui s’affiche dans certaines classes après la fin des hostilités.

Arthur connaît une violente colère à laquelle il donne une superbe expression dans son poème « l’orgie parisienne ou Paris se repeuple » :

Syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques,

Qu’est-ce que ça peut faire à la putain Paris,

Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques ?

Elle se secouera de vous, hargneux pourris !

Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles,

Les flancs morts, réclamant votre argent, éperdus,

La rouge courtisane aux seins gros de batailles

Loin de votre stupeur tordra ses poings ardus ! (Vers 37 à 44).