Œdipe et psychanalyse aujourd’hui

« L’ “Homo-psychanalyticus” existe-t-il, analysant sur le divan, ou psychanalyste dans le fauteuil ? Si oui, l’organisation œdipienne fonde-telle son identité, et leurs limites ? Ces questions fondamentales qui sont au centre de l’invention de la psychanalyse par Freud, et du débat qui depuis toujours et inévitablement l’habite et la fait vivante, ont paru, à quelques psychanalystes, suffisamment actuelles et présentes dans leurs pratiques et interrogations quotidiennes, pour mériter, une nouvelle fois, le temps immobile d’une réflexion.

La structure œdipienne est, à la fois, pour tout humain, moment nécessaire de son développement et pour tout psychanalyste, de manière ambivalente, mouvement d’allégeance identificatoire à la découverte freudienne, et de révolte contre le dogme paternel dont est recherché le dépassement. Œdipe, est, en même temps le symbole de la relation de l’homme à son histoire individuelle, et celui de l’analyste au père fondateur de l’analyse. Plus de huit décennies après la découverte – ou là révélation – de ce mécanisme nodal du statut anthropologique de la condition humaine, près de quarante ans après la disparition de Sigmund Freud, les psychanalystes, mélancoliques, n’ont pas encore achevé le travail de deuil, même s’il se manifeste sous les oripeaux colorés et pittoresques d’une dénégation maniaque. Il n’était donc pas indifférent, au, moins pour eux, de réévaluer comment l’œdipe est la mesure de leur liberté, et de leur finitude, dans leur vie personnelle, et dans leur travail clinique et spéculatif. Réunis, il y a quelques mois, pour en discuter, avec la liberté que l’Occitanie a toujours réservé à ses hôtes[1], ils n’ont pas jugé inutile de mettre à la disposition du public, les incertitudes et questions nées de ce débat.

Chacun, à les lire, comprendra peut-être pourquoi. Se contenterait-il de s’interroger, que le but de ce volume serait atteint.

Relire Œdipe

« J’ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, des sentiments d’amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont je pense communs à tous les jeunes enfants… s’il en est bien ainsi, on comprend, en dépit de toutes les objections rationnelles qui s’opposent à l’hypothèse d’une inexorable fatalité, l’effet saisissant d’Œdipe Roi »[2]. « Œdipe qui tue son père et épouse sa mère ne fait que réaliser un des vœux de notre enfance »[3]. Le mythe, la tragédie associés au désir, c’est-à-dire au rêve et au fantasme, voilà notre travail engagé. Si nous avons choisi de nous réunir environ huit décennies après la découverte par Freud, dans son auto-analyse, du principe organisateur de la psyché qui ne prendra que plus tard le nom de complexe d’Œdipe, pour en réévaluer l’actualité dans la psychanalyse d’aujourd’hui, le hasard bien sûr n’y est pour rien. Contournant interdits et censures, le désir cru, chose nouvelle, est présent aujourd’hui sur la scène du monde, les processus primaires valorisés, l’univers de la psychose et de la perversion confondu avec celui d’une illusoire liberté, et les machines désirantes de L’Anti-Œdipe triomphent de la « pourriture œdipienne »[4]. Dans ce mouvement pulsionnel, la structure œdipienne, bien loin de pouvoir prétendre à être noyau irréductible du fonctionnement mental, se trouve reléguée au rang d’un artifice réducteur, artéfact de la névrose de Freud et de l’idéologie dominante de la bourgeoisie viennoise du début du siècle, et depuis lors indûment imposée contre le plaisir des analysants, et contre l’émergence du désir dans la culture. Il s’agit simplement ici de relire la mythologie et les tragiques avec l’aide des travaux d’hellénistes, tel J. P. Vernant[5], de mythologues comme Marie Delcourt[6], ou les philologues germanistes, d’anthropologues ainsi Lévi-Strauss[7], toutes recherches postérieures à Freud. Maintenons dans ce travail présent en nous le doute contemporain sur la validité de l’analyse freudienne du mythe, laquelle est parfois accusée d’avoir en quelque sorte « œdipifié » l’histoire du roi Œdipe. Sans Freud les récits anciens et les tragiques nous conteraient-ils autre chose que certaines péripéties liées au conflit des générations et à la quête du pouvoir ? Avant Freud, Œdipe était-il sans complexe ? C’est ce que nous allons examiner maintenant en étayant cette recherche sur l’approche de deux questions préalables :

– Peut-on repérer la fantasmatique œdipienne dans la mythologie ailleurs que dans le destin tragique du roi de Thèbes ? Notre hypothèse est que le schéma œdipien – l’inceste et le parricide – envahit la mythologie bien avant Œdipe et se perpétue après son aveuglement et l’élection divine à Colone.

– Quel est le lieu géométrique de ces ensembles signifiants que sont le rite, le mythe, la tragédie dans l’histoire des sociétés et des cultures, le rêve, le fantasme, le délire et la créativité dans la vie, de la naissance à la mort de chacun de nous ?

Nous essayerons de montrer comment le mythe est remanié, transformé, par l’anonymat collectif avant que l’inconscient du tragique ne s’en saisisse dans un mouvement qui évoque le travail de production du rêve ou du fantasme.

*

* *

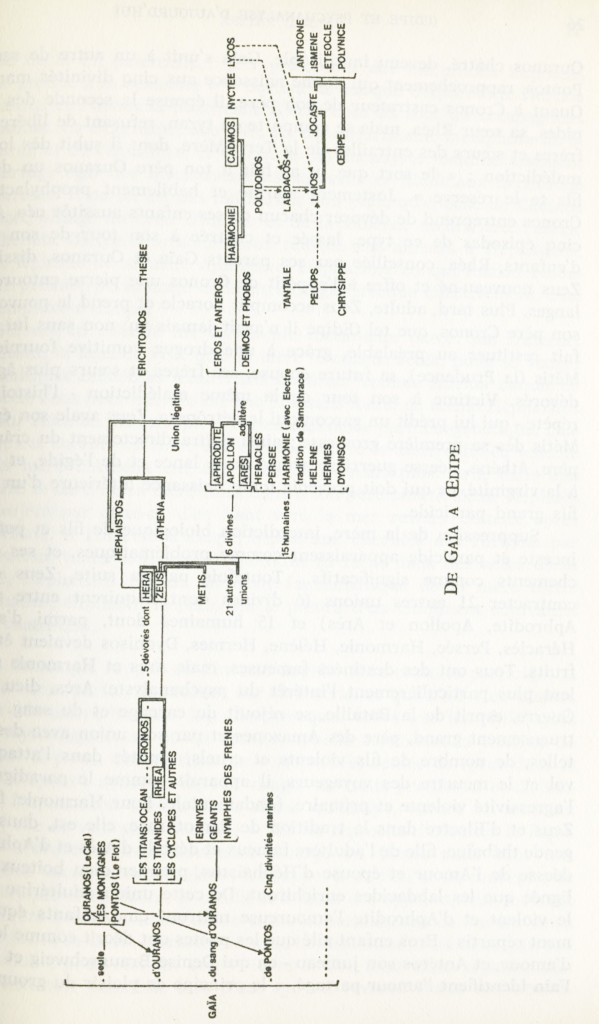

a. Le réexamen de la mythologie trouve une aide précieuse dans une pénétrante étude de Didier Anzieu sur l’interprétation psychanalytique des mythes[8] dont il est utile de rapporter les temps forts, à travers l’exemple de la théogonie selon Hesiode, c’est-à-dire du mythe des origines : du Chaos émerge Gaïa, la Terre mère et féconde. Gaïa aura beaucoup d’enfants : seule, parthénogénétiquement, elle génère le Ciel (Ouranos) qui la recouvre, les Montagnes, et le Flot (Pontos) qui est mâle ; du couple incestueux qu’elle forme ensuite avec Ouranos son fils, naissent les cinq Titans, dont Cronos, les cinq Titanides dont Rhéa et quelques autres dont les Cyclopes. Mais tous ces enfants détestaient leur père, Ouranos, qui leur interdisait l’accès à la lumière et les confinait dans les profondeurs abyssales de la Terre, leur mère. Le plus jeune des Titans, Cronos, armé d’une faucille fournie par sa mère Gaïa, s’approche du couple des parents incestueux au moment où le Ciel recouvre la Terre, c’est-à-dire ou Ouranos se porte sur Gaïa (vision de la scène primitive) et émascule son père dont les testicules tombent au sol et fécondent à nouveau la terre maternelle. Naissent alors les Géants, les Erinyes et les Nymphes des Frênes.

Ainsi apparaissent tout à la fois le désir phallique et incestueux de la mère qui a armé la main du fils et le danger œdipien pour le père. Ouranos châtré, devenu inutilisable, Gaïa s’unit à un autre de ses fils Pontos, rapprochement qui donne naissance aux cinq divinités marines. Quant à Cronos castrateur de son père, il épouse la seconde des Titanides, sa sœur Rhéa, mais se comporte en tyran, refusant de libérer ses frères et sœurs des entrailles de la Terre-Mère, dont il subit dès lors la malédiction : « le sort que tu as fait à ton père Ouranos un de tes fils te le réserve ». Justement alarmé et habilement prophylactique, Cronos entreprend de dévorer chacun de ses enfants aussitôt nés. Après cinq épisodes de ce type, lassée et châtrée à son tour de son désir d’enfants, Rhéa, conseillée par ses parents Gaïa et Ouranos, dissimule Zeus nouveau-né et offre à l’appétit de Cronos une pierre entourée de langes. Plus tard, adulte, Zeus accomplit l’oracle et prend le pouvoir de son père Cronos, que tel Œdipe il n’avait jamais vu, non sans lui avoir fait restituer au préalable, grâce à une drogue vomitive fournie par Métis (la Prudence), sa future épouse, ses frères et sœurs plus âgés et dévorés. Victime à son tour de la même malédiction – l’histoire se répète – qui lui prédit un garçon qui le détrônera, Zeus avale son épouse Métis dès sa première grossesse ; ainsi naîtra directement du crâne du père, Athéna, déesse guerrière armée de la lance et de l’égide, et vouée à la virginité, ce qui doit prévenir toute naissance ultérieure d’un petit-fils grand parricide.

Suppression de la mère, interdiction biologique de fils et petit-fils, inceste et parricide apparaissent comme problématiques, et ses empêchements comme significatifs… Toutefois par la suite, Zeus devait contracter 21 autres unions (6 divines dont naquirent entre autres Aphrodite, Apollon et Arès) et 15 humaines dont, parmi d’autres, Héraclès, Persée, Harmonie, Hélène, Hermès, Dionysos devaient être les fruits. Tous ont des destinées fameuses, mais Arès et Harmonie stimulent plus particulièrement l’intérêt du psychanalyste. Arès, dieu de la Guerre, esprit de la Bataille, se réjouit du carnage et du sang. Monstrueusement grand, père des Amazones et par son union avec des mortelles, de nombre de fils violents et cruels, réputés dans l’attaque, le vol et le meurtre des voyageurs, il apparaît comme le paradigme de l’agressivité violente et primaire, fondamentale. Pour Harmonie, fille de Zeus et d’Electre dans la tradition de Samothrace, elle est, dans la légende thébaine, fille de l’adultère fameux et dévoilé d’Arès et d’Aphrodite, déesse de l’Amour et épouse d’Héphaïstos, premier dieu boiteux d’une lignée que les labdacides enrichiront. De cette union adultérine d’Arès le violent et d’Aphrodite l’amoureuse naîtront cinq enfants équitablement répartis : Éros enfant ailé que les poètes ont décrit comme le désir d’amour, et Antéros son jumeau − en qui Denise Braunschweig et Michel Fain identifient l’amour partagé, « le principe de plaisir du groupe sous l’égide de la loi paternelle,… le représentant des limitations imposées par le groupe à sa sexualité »[9] – portent la marque d’Aphrodite. Deimos la crainte, et Phobos la peur, celle d’Arès dont ils sont les compagnons de combat. La cinquième, une fille, est donc Harmonie, métaphore de la concorde et de l’équilibre, et en qui le psychanalyste identifie aisément un partage égal des investissements agressifs et libidinaux hérités de ses parents. Il ne lui est pas indifférent non plus, qu’épouse de Cadmos elle soit, alliage du désir d’amour et de la violence meurtrière, l’aïeule du Thébain Œdipe. Harmonie nous renvoie par ailleurs à Héphaïstos, époux légitime de sa mère Aphrodite, Héphaïstos en qui Anzieu reconnaît le premier personnage de la mythologie grecque effectivement doté du complexe d’Œdipe.

S’il est en effet le fils du couple incestueux parce que fraternel Zeus-Héra, la légende veut que sa mère le conçut seule, pour se venger des multiples infidélités adultérines de Zeus. Comme Athéna naquit de la tête de Zeus pour qui elle est une fille sans mère, de même Héphaïstos est pour Héra un fils sans père. Par sa naissance parthénogénétique, chacun de ces enfants est donc une défense contre le désir œdipien (encore que la mère d’Athéna eut été Métis…). Prenant plus tard, dans une querelle, le parti de sa mère Héra contre son père putatif Zeus, Héphaïstos projeté par celui-ci, d’en haut vers la mer restera boiteux après cette chute. A l’inverse d’Œdipe, blessé aux chevilles dès l’origine par l’exposition, tuant son père et épousant sa mère dans des actes de la réalité, Héphaïstos répond au désir fantasmatique de la mère d’être son phallus, éliminant le père, qui le punira d’un châtiment équivalent de la castration.

b. Ce simple rappel, où l’inceste appelle sans cesse le parricide ou la castration, parfois latéralisés sur la fratrie, et qui n’est rien d’autre que la retranscription des légendes grecques telles que les philologues et les mythologues ont pu les établir, appelle cependant la critique de Vernant. Il y voit une mythologie « retouchée, coulée de force dans le moule œdipien » ayant perdu son visage, ses traits pertinents et distinctifs. « Impuissante à dire autre chose qu’Œdipe, encore et toujours Œdipe, elle ne veut plus rien dire »[10]. Il lui reproche d’occulter la façon dont « l’ordre a progressivement émergé du Chaos mais sous une forme non encore conceptualisée, les rapports de l’un et du multiple, de l’indéterminé et du défini, le conflit et l’union des opposés, leur mélange et équilibre éventuel, le contraste entre la permanence de l’ordre divin et la fugacité de la vie terrestre ». Ainsi la mutilation d’Ouranos par son fils Cronos a pour résultat que « Terre et Ciel sont alors séparés, chacun demeurant immobile à la place qui lui revient. Entre eux s’ouvre le grand espace vide où la succession du Jour et de la Nuit[11] révèle et masque alternativement toutes les formes. Terre et Ciel ne s’uniront plus dans une permanente confusion analogue à celle qui régnait, avant l’apparition de Gaïa, quand il n’existait dans le monde que Chaos. Désormais c’est une fois l’an, au début de l’automne, que le Ciel fécondera la Terre de sa pluvieuse semence, que la Terre enfantera la vie de la végétation, et que les hommes devront célébrer la hiérogamie des deux puissances cosmiques, leur union à distance dans un monde ouvert et ordonné où les contraires s’unissent tout en restant distincts l’un de l’autre ». Ouranos, fils parthénogénétique de la mère, dont il est à la fois le double et le contraire, répond à un schème de duplication et ne connaît pas la fameuse situation triangulaire. Quant à Cronos il n’a pas accompli le parricide mais la castration paternelle, il n’a pas réalisé l’inceste maternel mais s’est couché dans le lit de sa sœur. Pour Héphaïstos la boiterie évoque-t-elle la castration ? Dans de nombreux folklores, la boîterie est synonyme d’hypervirilité[12]. Certaines versions veulent que ce soit Héra, par dépit, qui projette au sol sa progéniture[13]. Certes Héphaïstos se marie avec Aphrodite mais, « à moins de se vouer à la pédérastie, il fallait bien qu’il s’unisse à une divinité féminine, que l’on pourrait à chaque fois qualifier de substitut maternel… Les Dieux formant sur l’Olympe une seule et même famille, ils n’ont guère le choix qu’entre la mésalliance et l’endogamie ». Le procédé de la substitution lui-même relève peut-être d’une méconnaissance de la fonction de l’avunculat (union de la fille avec l’oncle maternel) et de l’épiclérat (union, imposée par le père, de la fille avec l’oncle paternel de manière à assurer une lignée masculine), considérés par les Grecs comme parfaitement légitimes et n’ayant aucun caractère incestueux.

c. Ces observations ne paraissent pourtant pas décisives et ne permettent sans doute pas de réfuter l’hypothèse dans la mythologie grecque d’un proto-œdipe, en même temps que s’y dévoile le contre-œdipe, le double désir du garçon d’amour pour sa mère, de meurtre pour son père, étant sollicité par l’induction érotique de la mère et la haine destructrice du père. De plus, l’avunculat, comme le remarque Green[14], permet à l’oncle – dans la prohibition de l’inceste maternel – « d’effacer toute assimilation entre le père de la mère, et le père de l’enfant (différence des générations) et de s’inscrire comme figure de ce qui est un jeu dans la génération : ni d’un côté ni de l’autre des deux parents, mais entre eux (différence des sexes). Tout en constituant le système, il révèle l’impuissance de celui-ci à se débarrasser de ce qu’il s’efforce de contenir et de prévenir ». Pour l’épiclérat il permet de scinder la génération de la procréation, « seul le nom du père étant transmis ».

Ces quelques remarques montrent comment le barrage de la censure s’alimente d’objections parfois exactes, mais restant à la surface des choses et s’organisant aisément en rationalisation. Le travail du psychanalyste ici – dans une relecture herméneutique des légendes – à la différence de ce qu’il opère dans la cure où il bénéficie de l’automatisme de répétition, est livré une fois pour toutes à la résistance du critique qu’il ne peut donc entamer progressivement par une élaboration interprétative, d’autant que tout se joue, bien sûr, en l’absence de tout transfert.

Enfin, quant à Œdipe il y a plus : personne, à notre connaissance n’a contesté – ni d’ailleurs relevé avec précision – l’étonnante répétition de la fantasmatique œdipienne dans la proche ascendance et descendance du roi Œdipe lui-même. Qu’on en juge.

Laïos, le père d’Œdipe, dispose de trois images d’identification masculine successives : son père Labdacos (le boiteux) qui décède alors qu’il est encore très jeune ; son grand oncle Lycos, qui l’élève ensuite mais est assassiné par d’autres neveux Zethos et Amphion, vengeant leur mère – on peut imaginer quelle culpabilité inconsciente fut sollicitée chez Laïos par ces deux décès – enfin Pélops, auprès duquel il se réfugie, a été antérieurement tué par son père Tantale, dépecé et servi en ragoût aux Dieux qui dans leur clairvoyance identifièrent le mets humain, reconstituèrent le corps et lui rendirent la vie. Selon certaines versions c’est ce même Pélops qui devait bannir Laïos et le maudire après qu’il ait séduit son fils Chrysippe (d’où la prophétie concernant le destin d’Œdipe), la violence de la réaction de Pélops étant liée à ses propres fixations homosexuelles passives à son père Tantale.

Labdacos, père de Laïos, connut des vicissitudes identificatoires assez voisines : son propre père Polydoros décède avant qu’il n’ait atteint l’âge de un an ; il est recueilli par son grand-oncle Nyctée qui se suicide de chagrin après le départ de sa fille ; c’est enfin Lycos qui l’élèvera et sera plus tard, nous le savons, assassiné par Zethos et Amphion. Au-delà, nous arrivons à Cadmos qui avant d’épouser Harmonie, avait effectué une longue quête errante, en la seule compagnie de sa mère Téléphassa à la recherche de sa sœur Europe, enlevée par Zeus. Voilà pour les ascendants.

Pour la postérité, c’est la triste histoire des fils d’Œdipe, Etéocle et Polynice, maudits par leur père et qui déplaceront en un combat réciproquement fratricide leur haine du père ; quant à ses deux filles, Ismène et Antigone, elles voulurent être ses compagnes jusqu’à l’élection divine de Colone avant d’achever tragiquement leur vie, Ismène assassinée, et Antigone par le suicide auquel la condamne son attachement incestueux pour la dépouille de son frère Polynice, déplacement de son amour œdipien. Le fiancé d’Antigone, Hæmon, après avoir tourné son épée contre son père Créon, responsable de ce suicide se donne à son tour la mort. Nous aurons à nous préoccuper plus loin d’Œdipe lui-même, mais nous pouvons dire dès à présent que la mythologie ante et post-œdipienne annonce et répète sans cesse l’organisation œdipienne.

*

* *

Une deuxième question vient maintenant : comment s’organisent les relations du rite, du mythe, de la tragédie avec le rêve et le fantasme ? Autrement dit, comment aujourd’hui peut-on formuler les fondements d’une théorie psychanalytique du mythe, c’est-à-dire une élaboration qui prenne en compte l’inconscient ? C’est à partir des travaux d’Abraham, de Frömm, de Roheim, d’Anzieu que se dessinent quelques axes. L’essentiel de ces constructions, appuyé sur des exemples cliniques ou culturels qui ne peuvent être développés ici, nous semble résider dans la mise en évidence, au cours du travail de transformation qui du rite donne naissance au mythe, à son tour fixé par la tragédie, des mêmes mécanismes qui sont à l’œuvre dans la genèse du fantasme, du rêve ou du délire.

a. Au début sont les rites, séries d’activités organisées selon un ordre constant et dont le sens n’est donné que par des formules d’accompagnements. Les rites imposent initialement une action pour obtenir un résultat. Ensuite, par une complexification où la compulsion obsessionnelle a naturellement sa part, le rite s’éloigne de son origine et de son but pour ne plus se rattacher qu’à la circonstance ; enfin il s’altère par l’intervention du commandement divin, ou plutôt oraculaire. « Progressivement le rite se rattache non au désir de l’homme, mais à l’histoire du dieu » (A. Green)[15]. Ainsi d’une fonction de maîtrise et de contrôle magique des phénomènes naturels et des angoisses qu’ils suscitent – l’initiation n’étant là qu’un épisode de la physiologie – s’apparentant au cérémonial de la religion, le rite perd peu à peu son sens pour celui qui le pratique et n’est plus agi que mécaniquement.

b. C’est de cette perte du sens que naîtra le mythe, langage qui tout à la fois en transforme le signifiant et conserve le signifié. Le mythe se réfère à un ordre du monde, établit la « loi organique de la nature des choses »[16]. Le mythe à son tour s’altère, se morcelle, se condense, se déplace et finalement se symbolise dans la saisie qui en est faite par les tragiques. « La tragédie rassemble en une cohérence remarquable la vérité du foisonnement mythique ainsi fixé. Le travail sur le mythe qu’opère la tragédie ajoute une déformation supplémentaire à la pensée mythique, mais c’est par la tragédie que se perçoit mieux la vérité dont le mythe est porteur. Sans doute parce que le remaniement incessant des mythes par l’anonymat collectif est ici repéré par l’inconscient individuel du poète tragique » (Green)[17].

c. Le désir qui sourd sans cesse dans cette séquence rite-mythe-tragédie est précisément l’occasion du travail de déconstruction-reconstruction qui, au service du refoulement, transforme et élabore sans répit les contenus. Scénarios imaginaires, déformations par les défenses, émergences d’un désir inconscient, c’est la définition du fantasme ; modelage à travers la condensation, le déplacement, la symbolisation d’un contenu latent en contenu manifeste, c’est le travail du rêve. Une telle description est cependant considérée comme réductrice par Vernant[18] qui tire argument du « brusque surgissement du genre tragique à la fin du VIe siècle, dans le moment même où le droit commence à élaborer la notion de responsabilité en différenciant de façon encore maladroite et hésitante le crime « volontaire » du crime « excusable »… pour en faire un moment historique très précisément localisé dans l’espace et dans le temps, dans la Grèce du tournant du vie au Ve siècle. De la justice du talion des Erinyes au droit plus humain des Olympiens, l’approfondissement de la réflexion philosophique épuise les contradictions, source du tragique, genre qui est par ailleurs totalement ignoré des autres civilisations. Plus qu’à la responsabilité humaine éclairée par la psychologie, Vernant réfère le sens tragique à l’inscription des actes humains dans un univers articulé par les puissances divines et un ordre qui « dépasse l’homme et lui échappe ». Mais n’y a-t-il pas là simplement, comme dans le délire du président Schreber, la description imagée de la force du désir qui s’oppose à la domestication pulsionnelle, condition de la vie sociale, la tragédie permettant en quelque sorte au nouvel homme grec devenu responsable, d’intérioriser le sur-moi jusqu’alors expulsé sur les représentations divines ? De plus s’il est historiquement exact que l’irruption du sens tragique a marqué un moment très fécond précisément situé dans la culture grecque – qui est aussi celui de l’apogée de Périclès – qui nierait aujourd’hui l’actualité de Sophocle, d’Eschyle, d’Euripide, qui affirmerait que devant Œdipe « notre curiosité est purement archaïsante » ? (Green).

*

* *

Comme le refoulé, notre interrogation du début revient maintenant : est-ce Freud qui a doté Œdipe de son complexe ? Ou bien la vie d’Œdipe est-elle assimilable à un rêve, réalisation d’un désir qui franchit la censure, et s’éteint aussitôt du fait d’avoir été posé en acte ? La légende du roi Œdipe est-elle autre chose que le roman familial de la psychanalyse, fantasme et programme commun des psychanalystes ?

Pour les hellénistes il ne fait pas de doute en effet que Sophocle a été en quelque sorte « psychanalysifié de force » par l’interprétation abusive que les psychanalystes ont donné de son texte. Œdipe ignorait et ne pouvait qu’ignorer que Laïos et Jocaste étaient ses vrais parents et tous les actes de sa vie visaient à le protéger du destin funeste que lui annonce l’Oracle. La révélation progressive de son identité réelle dans la pièce répond à une exigence esthétique qui prépare la révélation finale et à une nécessité religieuse : l’Oracle, qui ne peut mentir, doit s’en tenir à une réponse énigmatique. A la question qui lui est faite par Œdipe : « qui suis-je, qui sont mes parents ? », il ne répond pas : « ce ne sont ni Polybe ni Mérope, mais Laïos et Jocaste », il répond : « ton destin est de tuer ton père, et de te coucher dans le lit de ta mère », laissant ainsi ouvert le champ des possibles. Si donc Œdipe se croit vraiment le fils chéri de Polybe et Mérope il est clair qu’il n’a pas le moindre complexe d’Œdipe. Dans ce sens, œuvre aussi le fait que Sophocle n’a rien introduit dans son texte qui puisse suggérer la différence d’âge entre Jocaste et Œdipe, et la placer ainsi dans une position maternisante par rapport à son époux et fils. Freud écrit : « le fait assez bizarre que la légende grecque ne tienne aucun compte de l’âge de Jocaste me semblait s’accorder très bien avec ma propre conclusion que dans l’amour que la mère inspire à son fils, il s’agit non de la personne actuelle de la mère, mais de l’image que le fils a conservé d’elle et qui date de ses propres années d’enfance »[19]. Mais Vernant remarque justement que « précisément Œdipe ne pouvait, de ses années d’enfance, conserver aucune image de Jocaste ». Rappelons en passant que le père de Freud avait vingt ans de plus que son épouse, et que sous le toit familial abritant le jeune Sigmund, trois générations s’interpénétraient en une complexité singulière. Enfin les vers célèbres déjà relevés par Freud « bien des humains ont déjà rêvé qu’ils s’unissaient à leur mère. N’en pas tenir compte rend la vie plus facile à porter »[20], outre la dénégation du sens du désir, renvoient à la valeur oraculaire du rêve, et pour celui d’union avec la mère, de présage d’un événement favorable, à travers le symbolisme de la Terre-Mère, d’où tout naît et où tout revient, de fertilité et de prise de pouvoir (ainsi Hippias marchant sur Athènes, Brutus et les Tarquins devant Rome, César franchissant Ie Rubicon ou débarquant en Afrique, ont-ils fait ce genre de rêve au seuil de la puissance). Toutes ces raisons méritent d’être entendues, mais sont comme l’écume des mots, demeurant si l’on ose dire à la surface de la mer. Pour illustration citons le rôle absolument opposé que le même Sophocle fait jouer à Créon dans Œdipe Roi et dans Antigone : ainsi s’illustre l’utilisation par le dramaturge de la réalité mythique et historique au profit d’une réalité psychique qui invalide les discussions trop subtiles pour savoir ce qu’est la vraie réalité. Car ce que d’évidence sait Œdipe, de la bouche de Laxios, est son destin de tuer son père et d’épouser sa mère. A cela une seule parade : éviter d’entrer en lutte homicide avec un homme pouvant être son père, et en commerce charnel avec une femme de l’âge de sa mère. Il ne le fit pas. Cette méconnaissance tragique, comme celle dont il fera preuve tout au long du texte de Sophocle, s’efforçant sans cesse de dissocier la reconnaissance du meurtre vite pressenti de celle du parricide et de celle de l’inceste longtemps niés, lui, ce « fameux découvreur d’énigmes », n’est pas une méprise mais le dévoilement d’une intentionnalité profonde que révèle peu à peu le texte tragique, comme dans la marche à rebours d’une psychanalyse. « Ce n’est pas de raconter des choses réellement arrivées qui est l’œuvre propre du poète, écrit Aristote[21], mais bien de raconter ce qui pourrait arriver ». Ce qui est arrivé à Œdipe est ce qui pourrait arriver à chacun des humains, sauf bien sûr… aux psychanalystes.

Pour le psychanalyste en effet le personnage le plus original de toute cette histoire n’est pas Œdipe si tragiquement banal – mort dès sa naissance, et immortel dès sa mort – mais le devin Tirésias, auquel Bergeret[22] a consacré quelques réflexions et sur qui nous voulons terminer. Un jour qu’il se promenait sur le Cithéron – là même où fut exposé Œdipe – Tirésias vit deux serpents en train de s’accoupler (la scène primitive). Il les sépare et se transforme en femme. Il lui faut sept années pour éprouver les richesses de sa féminité – une « bonne analyse didactique » note Bergeret – au terme desquelles, témoin de la même scène, et ne craignant pas d’intervenir de la même façon, il reprend son sexe originel. Fameux par cette mésaventure, il est consulté par Zeus et Héra, dans une de leurs disputes pour connaître lequel de l’homme et de la femme, dans la rencontre d’amour éprouve le plus de plaisir. Il répond sans hésiter que si le plaisir se compose de dix parties, la femme jouit de neuf et l’homme d’une seule. Furieuse d’une telle perspicacité révélatrice de la nature du plaisir des Dieux et pour éviter un voyeurisme gênant, Héra l’aveugle. Zeus en compensation met fin à ses « contrôles », lui accorde le don de prophétie, et le nomme en quelque sorte « devin titulaire » avec le privilège de vivre sept générations humaines. Supportant l’angoisse de la scène primitive, capable d’être dans le mouvement du transfert et du contre-transfert à la fois homme et femme, aveugle, c’est-à-dire abstinent, et par son don de prophétie, hors des conflits de pouvoir et de hiérarchie, donc neutre, Tirésias n’est-il pas la véritable image d’identification du psychanalyste ? Qu’une autre version le fasse aveugler par Pallas parce qu’il avait, par accident, vu la déesse toute nue, cela n’évoque-t-il pas une curiosité assumée pour « les secrets du corps de la mère » (Anzieu) ? Dans la tragédie de Sophocle, Tirésias demeure disponible mais n’intervient pas activement, se bornant, devant la fureur et la douleur d’Œdipe, à pointer quelques contradictions de son discours manifeste et à laisser émerger en lui progressivement l’élaboration de son fantasme. Tirésias nous touche enfin en ce qu’il est un psychanalyste imparfait qui à l’occasion ne peut maîtriser l’expression de son contre-transfert. Soumis à l’agressivité projective d’Œdipe qui l’accuse d’avoir ourdi le complot contre Laïos il laisse passer dans un « acting-in » intratransférentiel, d’abord « c’est toi l’impie qui souille cette terre » (v. 353) puis « je dis que tu es le meurtrier que tu cherches » (v. 362)[23]. Lequel de nous n’a succombé, une fois, à cette faiblesse, au moins dans sa psyché ?

*

* *

Si je voulais pour finir ramasser en quelques phrases les idées maîtresses de ce court travail je dirais ceci : la relecture de l’histoire du roi Œdipe dans son contexte mythique, culturel et tragique, à la lumière des recherches postérieures à Freud permet de montrer :

– l’organisation œdipienne fonctionnant de manière répétée dans la mythologie pré et post œdipienne ;

– le déplacement ainsi proposé du débat fameux mais dépassé sur l’universalité de l’organisation œdipienne en une recherche plus contemporaine sur son intemporalité ;

– l’antériorité du contre-œdipe maternel (provocation érotique) et paternel (destruction préventive) sur l’œdipe ;

– l’analogie du travail de remodelage du rite au mythe et à la tragédie avec la transformation du rêve ou l’élaboration du fantasme ; l’ambiguïté singulière enfin de la personnalité du roi thébain qui agit mais ne fantasme pas, à l’inverse du modèle que Sophocle nous propose en Tirésias, clairvoyant dans sa cécité.

Peut-être pouvons-nous trouver dans la figure humaine de cet envoyé des Dieux, le courage d’une certitude tranquille que n’impressionnent pas les proclamations et les menaces des puissants du jour (reliquat de leur mégalomanie infantile), sans oublier tout au long de nos discussions l’humilité apprise de Freud, et qui doit nous conduire à ne pas confondre dans nos constructions théoriques les postulats avec les preuves[24].

Notes

[1] Journées occitanes de psychanalyse, Toulouse, novembre 1977.

[2] Lettre du 15 octobre 1897 de S. Freud à W. Fliess, in Naissance de la psychanalyse, trad. A. Berman, pp. 198-199, P.U.F., Paris, 1956.

[3] L’interprétation des rêves, trad. par L. Meyerson, révisé par D. Berger, p. 229, P.U.F., Paris, 1967.

[4] Deleuze (G.) et Guattari (F.), L ’Anti-Œdipe, Minuit, Paris, 1972.

[5] Vernant (J.P.), Mythe et pensée chez les Grecs, Maspero, Paris, 1965.

[6] Delcourt (M.), Œdipe ou la légende du conquérant, Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, Droz, Paris, 1944.

[7] Lévi-Strauss (C.), Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958.

[8] Anzieu (D.), « Œdipe avant le complexe », Les Temps Modernes, pp. 675-715, janv. 1966.

[9] Braunschweig (D.) et Fain (M.), Éros et Anteros, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1971.

[10] Vemant (J.P.), op. cit.

[11] Ce qui évoque pour nous au passage une des énigmes de la Sphynx.

[12] Mais ne s’agit-il pas d’une dénégation ?

[13] Mais n’y a-t-il pas là, effectivement, une manifestation du dépit amoureux de la mère ?

[14] Green (A.), Un œil en trop. Le complexe d’Œdipe dans la tragédie, Minuit, Paris, 1975.

[15] Green (A.), op. cit.

[16] Grimal (P.), Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, P.U.F., Paris, 1951.

[17] Green (A.), op. cit.

[18] Vernant (J.P.), art. cit.

[19] Freud (S.), Psychopathologie de la vie quotidienne, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1967.

[20] Sophocle, Œdipe Roi, trad. J. Grosjean, La Pléiade.

[21] Aristote, Poétique, texte établi et traduit par J. Hardy, Belles-Lettres, Paris, 1965.

[22] Bergeret (J.), « Sphinx ou Tirésias », Revue Française de Psychanalyse, t. XXXV, 5-6, p. 921-934, 1971.

[23] Sophocle, Œdipe Roi, trad. J. Grosjean, La Pléiade.

[24] « Notre science comporte un certain nombre d’hypothèses, il est difficile de dire s’il faut les considérer comme des postulats ou comme des produits de nos recherches ». Freud (S.), « Leçons élémentaires sur la psychanalyse », S.E., vol. XXIII, p. 282.

La curiosité à l’égard de Sigmund Freud

Le travail que je vais vous présenter est celui d’une recherche, en cours d’élaboration dont le cadre est tracé, les grands axes d’intérêt déterminés mais où demeurent de vastes zones d’incertitude et des espaces de liberté à reconstruire comme un espace analytique.

Il s’agit en effet de reconsidérer notre rapport œdipien à Freud, mort il y a plus de quarante ans, dont le deuil n’est pas fait par les analystes comme individus, et par la communauté analytique comme groupe ou institution. Je ne peux évidemment pas taire le fait que si cette question me préoccupe depuis un certain temps, je n’y ai vraiment travaillé que depuis un an et demi, c’est-à-dire depuis la mort de mon propre père. Sans doute fallait-il en passer par là d’abord, comme lui-même dut attendre la disparition de son père Jakob pour entreprendre son autoanalyse.

Mon travail s’articulera autour de deux axes complémentaires : une relecture rapide du mythe d’Œdipe tel que nous pouvons le comprendre aujourd’hui, et l’examen attentif de quelques erreurs ou incertitudes significatives dans la biographie officielle, je dirais la mythographie de Sigmund Freud. Une telle démarche analogique est d’ailleurs soutenue par Freud lui-même qui consacre quelques paragraphes de son chapitre sur les erreurs dans Psychopathologie de la vie quotidienne[1] à relever celles qu’il commit dans ses études mythologiques et à les associer à certains événements de sa vie, erreurs toutes liées à une confusion de générations.

J’essaierai de montrer que ce que Freud n’a pas vu, ou n’a pu voir dans la légende, les récits mythiques, ou la mise en forme tragique du drame d’Œdipe est en liaison directe avec les circonstances mal élucidées de sa propre histoire. Ceci ne me semble pas sans conséquence pour nous psychanalystes de la décennie de 1980 car sont remis en question chemin faisant l’abandon de la théorie de la séduction, le statut du fantasme et sur un plan clinique l’articulation du contre-transfert et du transfert. Il s’agit pour nous de reprendre une liberté de penser et d’inventer qui rende sa fécondité au travail des analystes entravés comme l’était Œdipe aux chevilles, par une révérence trop rigide au mythe freudien, et à l’immobilité de sa théorisation.

LA RELECTURE DU MYTHE D’ŒDIPE

Ceux d’entre vous qui ont participé aux Journées Occitanes de Psychanalyse, ou qui me font le plaisir de lire ce que je peux écrire, savent que mon intérêt pour le mythe d’Œdipe est déjà ancien. Dans le cadre d’une recherche plus ambitieuse, j’ai pu déjà en publier quelques éléments qui m’ont paru significatifs. Mais ma surprise réside dans la richesse immense de ce trésor légendaire, mythique et tragique, et dans le fait que son approfondissement ramène toujours à la lumière de nouveaux éclairages, ouvrant des voies inédites de recherche.

Mais pour nous en tenir au cadre de ce colloque, je voudrais dégager les traits les plus pertinents qui viendront articuler ma thèse : si le mythe est la somme des variantes, variations, commentaires, contradictions qui sont parvenus jusqu’à nous, chacun, mythologue, historien, psychanalyste s’en saisit pour ce qui lui est possible. Si les mythèmes travaillent le mythe, le mythe compris dans son acception la plus large travaille en chacun de nous. Et il est intéressant de chercher ce que Freud a omis, occulté, refoulé.

Je ne dispose pas du temps nécessaire pour exposer ici les surprenantes découvertes qui s’offrent à un psychanalyste curieux quand il relit avec attention, et parfois passion le mythe d’Œdipe dans ses multiples variantes qui toutes le constituent.

Je fixerai simplement votre attention pour piquer votre curiosité sur un personnage, curieusement oublié par Freud, le père d’Œdipe, Laïos. De lui je rappellerai seulement :

– ses propres personnages identificatoires ;

– sa conduite de séducteur homosexuel actif et violent ;

– l’acte infanticide d’exposition d’Œdipe ;

– la rencontre mortelle avec Œdipe dans le vallon ombreux.

Les personnages identificatoires de Laïos

Ils sont au nombre de trois : Labdacos, Lycos et Pelops :

– son père Labdacos (le boiteux) décède alors qu’il est encore très jeune ;

– son grand-oncle Lycos l’élève ensuite avant d’être assassiné par d’autres neveux Zethos et Amphion, vengeant leur mère la belle Antiope qui avait été punie par Lycos pour avoir pris un amant avant d’être finalement aimée par Zeus, déguisé en satyre, qui lui donna Zethos et Amphion ;

– enfin Pelops auprès duquel il se réfugie alors. Pelops est le fils de Tantale, victime du célèbre supplice pour avoir révélé aux hommes les secrets dont les Dieux s’étaient librement entretenus devant lui (curiosité et scène primitive), pour avoir dérobé le nectar et l’ambroisie, et enfin pour avoir offert aux Dieux au cours d’un banquet son fils Pélops découpé et accommodé en ragoût.

Après sa résurrection par les Dieux, Pelops fut séduit par Poséidon, et donc offert une deuxième fois aux Dieux, cette fois-ci comme amant. Thanatos et stade oral caractérisent la première manière, Eros et deuxième phase de l’Œdipe (soumission érotisée à l’image du père) la seconde.

La conduite de séducteur homosexuel actif et violent

Laïos se réfugie donc auprès de Pélops et sera maudit par ce dernier pour avoir séduit son fils Chrysippe, le Cheval d’Or, qui, selon certaines versions, se suicida de honte. Ce que Pelops n’accepte pas est la violence déployée par Laïos au cours des jeux Neméens pour s’emparer de Chrysippe, l’acte de force. Dès lors Pélops prononce la malédiction fameuse, funeste et exacte qui veut que Laïos, voleur de son fils, serait à son tour tué par son propre fils, Œdipe, qui est encore à naître, lequel épouserait par la suite sa propre mère. On sait ce qu’il en fut. Ce qui nous importe au point où nous nous trouvons est la raison de la colère extrême de Pelops : il n’est pas excessif d’estimer qu’elle est l’expression déplacée de la fureur refoulée qu’il éprouvait à l’égard de la violence meurtrière et dévoratrice que lui avait fait subir son propre père, Tantale et de la culpabilité inconsciente ressentie à l’égard de la séduction active que lui avait infligé Poséidon, alors que lui-même, dans une position homosexuelle passive, apparaissait toujours comme un fils affectueux, et un échanson dévoué et fidèle. En se comportant en père tendre et protecteur à l’égard de son fils Chrysippe, Pelops montrait à la fois à Tantale et à Poséidon comment il aurait aimé être lui-même traité, en même temps que par cette réaction névrotique il évite de prendre conscience des mécanismes d’identification projective qui auraient pu le conduire à agir envers Chrysippe comme son père Tantale avait procédé avec lui, et comme Laïos le fit à sa place.

Quant à l’acte infanticide, chacun, qui a été père, sait que Laïos exposa Œdipe, pharmakoï maudit, les chevilles entravées, au sommet du mont Cithéron, ou bien dans une nacelle posée sur la mer.

La rencontre mortelle avec Œdipe chacun, qui a été fils, sait qu’elle eut lieu et comment elle se termina. Il est peut-être utile cependant de rappeler ici que c’est Laïos qui par sa superbe, son mépris, sa violence verbale et physique provoqua Œdipe et justifia dans le réel qu’il accomplit son destin. Cet ogre pédophile, ce meurtrier, cet impulsif qui dissimule derrière sa violence une homosexualité passive, ce Laïos que Freud ne pouvait ignorer, informé qu’il était, avec une extrême précision, de la mythologie grecque il n’en parle jamais si l’on en croit l’index de la Standard Edition. Cela peut déjà donner à penser, et raviver une curiosité qui s’exerce de plus en plus activement à l’égard de quelques aspects de sa vie et de celle de son propre père.

DE QUELQUES « CURIOSITÉS » DANS LA BIOGRAPHIE DE SIGMUND FREUD

Généalogie officielle de Sigmund Freud

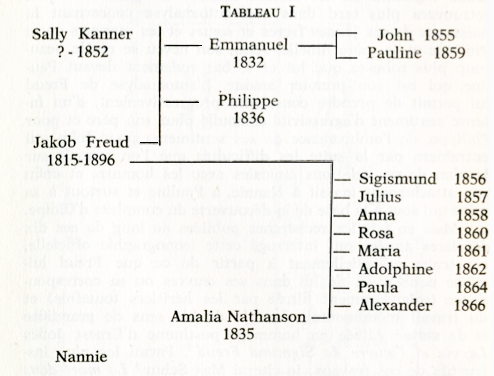

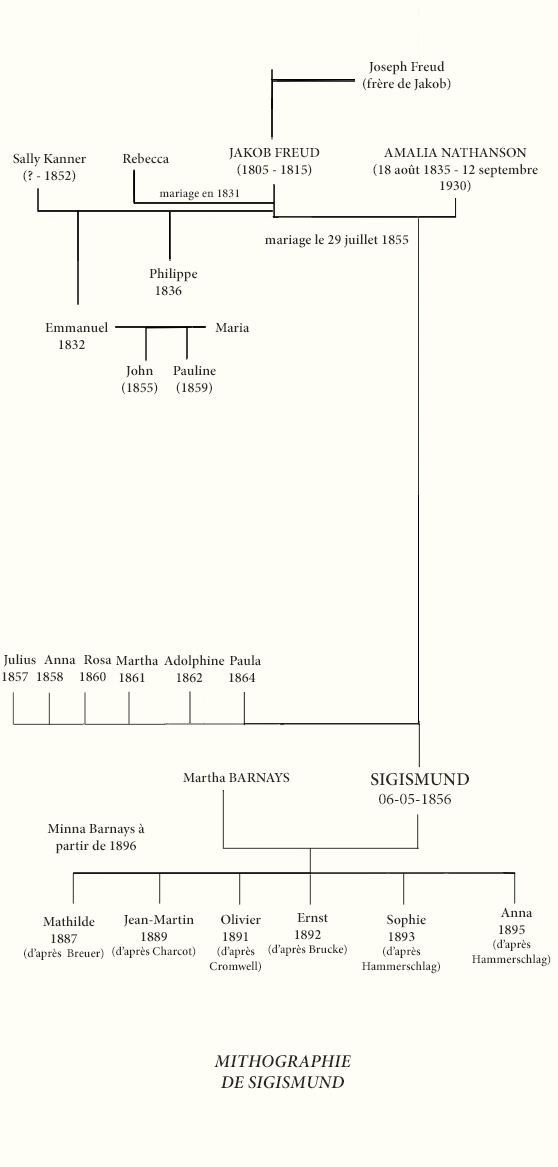

Ce schéma mérite un certain nombre de commentaires. Il faut d’abord dire que le père de Freud, son frère Emmanuel et leurs familles vivaient pratiquement ensemble, et qu’ainsi, étaient réunis sous un même toit, à Freiberg trois générations dont les âges ne correspondaient pas, proposant donc des images ambiguës pour chacun des enfants. On constate en effet, que le père qui a l’âge de Nannie, la vieille servante, et fait figure de grand-père, dort avec sa femme Amélie ; il est tout-puissant en apparence, mais en fait, il s’agit d’un négociant malchanceux et d’un juif menacé par les campagnes antisémites de l’époque. La mère a l’âge de ses beaux-fils ; Nannie qui est pieuse et autoritaire sera jetée en prison pour vol, quand le jeune Freud avait deux ans et demi, et cela sur dénonciation de son oncle Philippe au moment de la naissance d’Anna ; elle est catholique et membre du groupe majoritaire mais elle est au service de juifs minoritaires. Philippe a l’âge de sa belle-mère et le jeune Sigmund vit un certain nombre de fantasmes qu’il retrouvera plus tard dans son autoanalyse concernant la naissance de ses jeunes frères et sœurs et les rapports entre Philippe et sa mère Amélie. John, son neveu se révèle beaucoup plus robuste que lui et le bat rudement devant Pauline qui est son premier amour. L’autoanalyse de Freud lui permit de prendre conscience progressivement, d’un intense sentiment d’agressivité camouflé pour son père et pour Philippe, de l’ambivalence de ses sentiments pour John qui entraînera par la suite les difficultés que l’on connaît sur le plan de ses relations amicales avec les hommes et enfin son attachement massif à Nannie, à Pauline et surtout à sa mère qui sont à la base de la découverte du complexe d’Œdipe.

Mais en fait les recherches publiées au long de ces dix dernières années ont interrogé cette iconographie officielle, construite essentiellement à partir de ce que Freud lui-même nous a dit de lui dans ses œuvres ou sa correspondance (soigneusement filtrée par les héritiers toutefois) et du travail monumental, dans le double sens de grandiose et de statue édifiée en hommage posthume d’Ernest Jones La vie et l’œuvre de Sigmund Freud[2]. Parmi les plus instructifs de ces travaux, je citerai Max Schur[3], La mort dans la vie de Freud, Didier Anzieu[4], Wladimir Granoff[5] Filiations, Marie Balmary[6] L’homme aux statues. Freud et la faute cachée du père qui fait preuve de nombreuses et brillantes intuitions, si sa thèse paraît par ailleurs quelque peu rigide et dogmatique.

À partir des données nouvelles qu’apportent ces auteurs et des recoupements que j’ai pu opérer je vous propose de considérer le tableau II intitulé « la mythographie de Sigi ». Il s’est sensiblement complexifié. Dans le cadre de ce travail je choisis de porter notre regard curieux sur quatre points problématiques choisis parmi beaucoup d’autres possibles :

– la date de naissance réelle de Sigmund Freud ;

– quelques aspects particuliers de la vie de Jakob Freud, son père ;

– la dissimulation de la deuxième épouse, Rebecca, de Jakob Freud ;

– la vie extrêmement douteuse de l’oncle Joseph ;

Ce parcours nous permettra :

1) de retrouver certains éléments significatifs entrevus à propos du mythe œdipien avec une analogie Laïos-Jakob Freud,

2) de nous interroger sur la fonction économique de diverses théorisations de Freud, en particulier l’abandon de la théorie de la séduction, le statut du fantasme, l’articulation du contre-transfert et du transfert.

Sur la date de naissance de Sigmund Freud

E. Jones écrit : « Sigmund Freud naquit le 6 mai 1856 à 18 h 30 à Freiberg en Moravie » premiers mots du tome I avec en bas de page la note suivante : « Quant en 1931 les habitants de Freiberg (aujourd’hui Eribor) apposèrent une plaque sur la maison natale de Freud, ils découvrirent que d’après le registre local, Freud était né le 6 mars. Il s’agit sans doute d’une erreur de copie dont il y aurait lieu d’accuser un fonctionnaire, aucune autre naissance n’a été enregistrée avant le mois d’octobre. Ainsi, en venant au monde, Freud fut la cause indirecte d’une de ces erreurs mentales qu’il devait quarante ans plus tard, devenu professeur, élucider ». Notons au passage la propre erreur mentale de Jones car Freud fut nommé professeur associé en 1902, après le voyage à Rome, à l’âge de quarante-six ans. Notons aussi que les ouvrages les plus récents consacrés à Sigmund Freud confirment tous – et singulièrement celui édité par Ernest et Lucie Freud, où la notice biographique est due à la plume d’Eissler : 6 mai.

W. Granoff rapporte le commentaire proposé par les époux Bemfeld dans leur article : « Freud’s early childhood » publié dans l’ouvrage collectif Freud as we knew him : Sigmund Freud, interrogé se serait fâché brusquement que l’on veuille le faire vieillir de deux mois, et aurait ajouté que sa mère lui avait indiqué sa date de naissance et que si quelqu’un pouvait la connaître avec exactitude c’était bien elle. Cet avis fut ratifié par le Comité qui fit graver ainsi la plaque commémorative. Le doute qui plane sur cette date de naissance est intéressant en ce que si Freud est effectivement né le 6 mars et non le 6 mai, sa mère Amalia se serait alors mariée enceinte de deux mois et le caractère séducteur de Jacob Freud, dont nous aurons à reparler, autoriserait un début de rapprochement Jacob-Laïos[7].

Sur Jacob Freud

Là aussi, se pose un problème de date de naissance. On sait que Jacob Freud naquit à Tysmanica en Galicie. Mais quand ? La date fut choisie postérieurement à l’événement et comme Jones le rapporte identifiée à celle de la naissance de Bismarck (01-04-1815), date finalement officiellement adoptée. Mais certains registres tchèques portent la trace d’une naissance en 1805, susceptible de se rapporter à Jacob Freud. Dans tous les cas de figure l’âge de Jacob Freud interroge :

– s’il est né en 1815 il se serait marié à vingt-six ans, pour la première fois, à cinquante ans pour la troisième avec une femme de vingt ans, lui aurait fait huit enfants dans la décennie suivante et se serait éteint à quatre-vingt-onze ans, plus âgé que son fils lors de sa propre mort ;

– s’il est né en 1805, il se serait marié à seize ans, ce qui n’était justifié ni économiquement ni religieusement (Granoff) et aurait eu son premier fils à dix-sept ans ;

– enfin, sa sœur Anna écrit dans l’ouvrage collectif déjà cité dans l’article « My brother Sigmund Freud » que leur père se serait marié à trente-six ans alors déjà grand-père, avec une femme ayant moins de la moitié de son âge.

Règne donc le flou le plus vague sur les dates et les nombres ce qui a pu contribuer au choix de Wilhelm Fliess comme étai transférentiel dans l’autoanalyse de Freud. Toutefois, dans tous les cas, nous avons affaire à un personnage à la vie sexuelle très active que ce soit dans sa prime jeunesse (hypothèse 1805) ou dans sa maturité avancée (hypothèse 1815) cela sans oublier qu’il eut une deuxième épouse (vide infra) et qu’il épousa vraisemblablement la première alors qu’elle était grosse de deux mois (vide supra). Quelle différence avec un fils marié à trente ans après quatre années de chastes fiançailles, époux fidèle et vertueux et qui dans une lettre à Fliess laisse entendre que son activité sexuelle s’est rapidement épuisée après la quarantaine (soit 1896 : naissance d’Anna, mort du père, et année qui suit la publication des Études sur l’Hystérie).

D’où l’intérêt que l’on peut apporter dans ce contexte à la sensibilité particulière de Freud pour le personnage et le mythe de Don Juan. On connaît son amour immodéré pour l’Opéra de Mozart, alors qu’il reconnaissait bien volontiers n’être pas mélomane « pour la musique je suis incapable d’en jouir » (dans les premières lignes de son article sur le Moïse de Michel Ange). En témoigne plus particulièrement ce qu’il écrivait à Marie Bonaparte sur le tard de sa vie, dans une lettre datée du 6 décembre 1936 : « Souvent en caressant Tolfi, je me surprends à fredonner une mélodie que je connais, bien que je ne sois pas du tout musicien, l’aria de Don Juan : un lien d’amitié nous unit tous deux ».

C’est dans ce contexte que l’attention se porte naturellement sur deux lettres à Fliess :

– la première en date du 16 avril 1896, où Sigmund Freud fait état de crises d’angoisses de mort, à la suite précisément de la mort du célèbre sculpteur de l’époque Tilgren qui venait d’achever une statue de Mozart commandée par la ville de Vienne et décéda six jours avant l’inauguration (à rapprocher de la crainte de Freud de ne jamais pouvoir, tel Moïse, atteindre la Terre Promise). Les mesures gravées sur la statue étaient extraites de la dernière scène où Don Juan meurt, tué par le Commandeur dont il a séduit la fille ;

– la seconde est datée du 23 mai 1897 : « Cher Wilhelm, je t’envoie ci-joint le “catalogue de toutes les merveilles”, etc. Le Conseil des Professeurs fait attendre sa décision. »

Il s’agit de la bibliographie des travaux de Freud mais les guillemets évoquent très clairement la phrase du valet Leporello s’adressant à l’épouse de Don Juan, pour lui présenter le carnet où sont inscrites les « mille et trois » conquêtes de son maître : « Madame, ce catalogue est celui des belles qu’aima mon maître ». Entre ces deux lettres, publiées in Naissance de la psychanalyse témoignant de l’intérêt de Freud pour Don Juan, décède le 23 octobre 1896, le père de Freud, Jacob. Dans l’année qui suit le thème de Don Juan semble quitter la pensée de Freud. Par contre il commence à désirer vraiment se rendre à Rome, ne le peut encore, puis publie l’Interprétation des Rêves en 1900 et visite enfin Rome en 1901. Don Juan va laisser sa place à Moïse.

Il convient de relever ici la remarquable intuition de Marie Balmary qui rapprochant les initiales des prénoms des enfants de Freud : Mathilde (comme M. Breuer), Martin (comme J.M. Charcot), Olivier (comme O. Cromwell), Ernest (comme E. Brücke), Sophie et Hanna écrit à la manière juive (toutes deux comme les Hammerschlag) obtient Moshe, soit Moïse en hébreu. Il ne s’agit pas ici simplement d’un jeu de mots, comme en témoignent :

– une citation de Freud dans l’Interprétation des Rêves parlant des prénoms de ses enfants : « je tenais à ce que leurs noms ne fussent pas choisis suivant la mode du jour, mais déterminés par le souvenir de personnes chères, leur nom fait des enfants des revenants, seul moyen d’atteindre à l’immortalité »[8].

– le fait que Freud lui-même usa du processus de l’anagramme pour décider que Massena, né le même jour que lui (avec un siècle… et peut-être deux mois, de différence) était juif par assimilation à Manasse le fils du Joseph de la Bible.

La statue de Moïse à Rome va donc remplacer la statue du commandeur. Ce n’est qu’après plusieurs voyages, en 1913, qu’il écrivit son essai, primitivement non signé et publié dans Imago en 1914. Nous le retrouverons en évoquant Rebecca. Relevons quand même tout de suite ce qu’il devait en écrire dans une lettre du 12 avril 1933 à Eduardo Weiss[9] : « Le Moïse italien m’a fait particulièrement plaisir. Mes rapports avec ce travail sont un peu comme ceux que l’on aurait avec l’enfant de l’amour. Pendant trois semaines de solitude, en septembre 1913, je suis resté debout tous les jours dans l’église, en face de la statue, l’étudiant, la mesurant, la dessinant, jusqu’à ce que s’éveille en moi cette compréhension que dans mon essai, je n’ai osé présenter que de façon anonyme. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai légitimé cet enfant non analytique ».

Passons au problème de Rebecca, l’épouse ni légitime ni analytique du père.

Sur Rebecca

Mon point de départ est le texte de Freud sur les erreurs[10] qui comporte lui-même une curieuse erreur de traduction, le texte, la nature des erreurs, et l’erreur de traduction, étant en relation avec le père et la différence des générations.

Relisons Freud : « Dans mon livre Die Traumdeutung (1900, 3e édition, 1919), je me suis rendu coupable d’une foule d’erreurs portant sur des faits historiques et autres, erreurs qui m’ont frappé et étonné lorsque j’ai relu le livre après sa publication. Un examen un peu approfondi n’a pas tardé à me montrer que ces erreurs ne tenaient nullement à mon ignorance, que c’étaient des erreurs de mémoire facilement explicables par l’analyse.

b) Page 135, je donne au père d’Hannibal le nom d’Hasdrubal. Cette erreur, qui m’a été particulièrement désagréable, ne m’a d’ailleurs que confirmé dans la conception que je me suis fait des erreurs de ce genre. Peu de lecteurs de mon livre étaient mieux au courant de l’histoire des Barkides que moi qui ai commis cette erreur et l’ai laissée passer dans trois épreuves. Le père d’Hannibal s’appelait Hamilcar Barkas ; quant à Hasdrubal c’était le nom du frère d’Hannibal, ainsi d’ailleurs que celui de son beau-frère et prédécesseur au commandement.

c) Pages 177 et 370, j’affirme que Zeus a émasculé et renversé du trône son père Kronos. J’ai par erreur fait avancer cette horreur d’une génération : la mythologie grecque l’attribue à Kronos à l’égard de son père Ouranos. Comment se fait-il que ma mémoire se soit trouvée en défaut sur ces points, alors que (et j’espère que mes lecteurs ne me démentiront pas) j’y retrouve habituellement sans difficulté les matériaux les plus éloignés et les moins usités ? Et comment se fait-il encore que, malgré trois corrections d’épreuves, ces erreurs m’aient échappé, comme si j’avais été frappé de cécité ?

Dans les trois exemples cités plus haut, il s’agit d’ailleurs du même sujet : les erreurs sont des produits d’idées refoulées se rapportant à mon père décédé.

L’erreur qui m’a fait dire Hasdrubal au lieu de Hamilcar, c’est-à-dire qui m’a fait mettre le nom du frère à la place de celui du père, se rattache à un ensemble d’idées où il s’agit de l’enthousiasme pour Hannibal que j’avais éprouvé étant encore jeune lycéen et du mécontentement que m’inspirait l’attitude de mon père à l’égard des « ennemis de notre peuple ». J’aurais pu laisser se dérouler les idées et raconter comment mon attitude à l’égard de mon père s’est modifiée à la suite d’un voyage en Angleterre, où j’ai fait la connaissance de mon demi-frère, le fils que mon père avait eu d’un premier mariage. Mon demi-frère a un fils qui me ressemble ; je pouvais donc, sans aucune invraisemblance, envisager les conséquences de l’éventualité où j’aurais été le fils, non de mon père, mais de mon frère. C’est à l’endroit même où j’ai interrompu mon analyse que ces fantaisies ont faussé mon texte, en me faisant mettre le nom du frère à la place de celui du père.

C’est encore sous l’influence de ce souvenir de mon frère que je pense avoir commis l’erreur consistant à faire avancer d’une génération l’horreur mythologique de l’Olympe grec. Des conseils que m’avait donnés mon frère, il en est un qui est resté très longtemps dans ma mémoire : « En ce qui concerne ta conduite dans la vie, me disait-il, il est une chose que tu ne dois pas oublier, tu appartiens, non à la deuxième, mais à la troisième génération, à partir de celle de notre père ». Notre père s’est d’ailleurs remarié plus tard pour la troisième fois alors que ses enfants du deuxième mariage étaient déjà assez avancés en âge. Je commets l’erreur c) à l’endroit précis de mon livre où je parle du respect que les enfants doivent à leurs parents.

« Notre père s’est d’ailleurs remarié plus tard pour la troisième fois » nous laisse perplexe. Granoff[11] a eu l’idée de consulter la traduction de Strachey : « our father had married again in a later life » et dans le texte original dont il donne la traduction suivante qu’il commente aussitôt :

« Une des admonitions de mon frère resta gravée longtemps dans ma mémoire. Il est une chose, me dit-il, que tu ne dois pas oublier pour ce qui est de ta conduite dans la vie. C’est qu’en réalité tu appartiens non pas à la seconde, mais à la troisième génération en rapport avec notre père. Notre père s’était remarié de nouveau tard dans la vie et par conséquent était bien plus âgé que ses enfants du second mariage ». « Jankélévitch fait deux erreurs, car d’une part il écrit : « Notre père s’étant remarié une troisième fois » et d’autre part il ajoute : « alors que ses enfants du deuxième mariage étaient déjà avancés en âge », ce qui est proprement incompréhensible ».

L’existence de Rebecca était à l’évidence inconnue de Jankélévitch, le traducteur en français, comme de Strachey et en tout cas non évoquée par le texte original de Freud.

Il est intéressant aussi de relever les erreurs non corrigées par Freud, dans son travail sur Léonard, par exemple : Léonard est en effet né d’un troisième mariage d’un père, qui remarié ultérieurement procréera encore avec fécondité. Freud se trompe sur le nombre des enfants, oubliant celui qui suit Léonard (la trace de Julius), se trompe sur l’âge de la mort du père de Léonard, comme il lui arrivera de se tromper sur celle de son propre père quand, peu après la mort de Sophie son « enfant du dimanche » à Hambourg à l’âge de vingt-six ans lors de la fameuse épidémie de grippe, il écrit à Jones qui vient de perdre son propre père (nous sommes en 1920) : « j’avais près de votre âge lorsque mourut mon père (quarante-trois ans) et cela me remua jusqu’au fond de moi-même ». Jones note qu’en « réalité nous avions tous deux quarante et un ans à la mort de nos père, mais Freud en avait quarante-trois lorsqu’il écrivit l’Interprétation des Rêves et cette erreur de mémoire est une preuve de plus de l’étroite interrelation qui existait dans son esprit entre ces deux éléments »[12].

Qu’en est-il alors de cette fameuse Rébecca ?

Une recherche conduite par Sajner[13] et citée par Max Schurr (pp. 37-39), permet d’établir les faits suivants à partir de la consultation systématique des registres des naissances, mariages, déplacements et décès :

– on ne connaît pas la date exacte de la mort de Sally Freud ;

– en 1852 figurent sur les registres de la population juive de Freiberg : Jacob Freud, âgé de trente-huit ans, sa femme Rebekka, âgée de trente-deux ans, les deux fils de Jacob, Emmanuel vingt et un ans marié à Maria dix-huit ans, et Philippe âgé de seize ans ;

– en 1854, le nom de Rebekka n’est plus mentionné. Elle ne pouvait être la même personne que Sally car alors elle aurait accouché d’Emmanuel à onze ans. Elle avait donc disparu par divorce, par décès, voire suicide.

Nous quittons maintenant le domaine des faits pour entrer dans celui des conjectures et des interrogations : qui a connu l’existence de ce mariage ? Comment a-t-il été dissous ? Amalia l’a-t-elle complètement ignoré ? Si oui quelles obscures raisons justifieraient le secret ? De toute façon Frieberg était une petite communauté fermée (moins de 5 000 habitants) ; la « légende familiale » devait s’inscrire dans une certaine « ambiance »[14]. Il est évident en tout cas que Jakob, Emmanuel, sa femme et Philippe étaient au courant. Quant à Sigmund Freud ? « Certainement pas consciemment » répond Schur.

Le mieux est de revenir au texte de Freud, et par exemple le récit d’un « rêve absurde » qu’il rapporte et commente dans l’Interprétation des Rêves[15]. « Voici un autre rêve absurde de père mort : je reçois une lettre du conseil municipal de ma ville natale concernant les frais d’une hospitalisation en 1851 nécessitée par une attaque. Cela me paraît très comique, car d’abord en 1851 je n’étais pas né et en second lieu, mon père, à qui cela pourrait se rapporter, est déjà mort.

Je vais le trouver dans la chambre à côté où il est couché et je lui raconte. A mon grand étonnement, il se rappelle qu’en 1851 il s’était un jour énivré et fut conduit au poste ou enfermé. C’était au temps où il travaillait pour la maison T… « tu as donc bu aussi ? » lui demandai-je. « Et tu t’es marié aussitôt après ? ». Je calcule que je suis, en effet, né en 1856, date qui me paraît suivre immédiatement l’autre.

« Dans le rêve absurde qui contient l’histoire de la lettre du conseil municipal, je calcule que je suis né en 1856, date qui me paraît suivre immédiatement l’autre. Tout cela revêt bel et bien la forme d’une conclusion logique. Mon père s’est marié bientôt après l’attaque, en 1851 ; je suis le fils aîné, né en 1856 ; donc cela est juste. Nous savons que cette conclusion est altérée par l’accomplissement d’un désir et que la pensée dominante du rêve est : quatre ou cinq ans, ce n’est rien, ça ne compte pas ».

Les associations et commentaires de Freud le conduisent à évoquer la figure de Breuer comme substitutive du père, puis celle de Meynert et le jour où il annonça ses fiançailles à son père sans avoir demandé préalablement son autorisation. Je cite deux extraits[16] : « L’absurdité la plus forte et la plus déroutante du rêve est dans ma façon de considérer l’année 1851 qui ne me paraît pas différente de 1856, comme si un intervalle de cinq années ne comptait pas. Mais c’est cela précisément que veulent exprimer les pensées du rêve ; quatre ou cinq ans c’est le temps pendant lequel j’ai été aidé par le confrère dont j’ai parlé plus haut, mais aussi le temps pendant lequel j’ai différé mon mariage et fait attendre ma fiancée, et, par un hasard que les pensées du rêve utilisent souvent, la durée du traitement que j’indique actuellement à ceux de mes malades avec qui je suis le plus en confiance. « Qu’est-ce que cinq ans ? » demandent les pensées du rêve. « Ça n’est rien pour moi, ça ne compte pas. J’ai le temps devant moi et j’arriverai bien à mes fins : il est bien arrivé d’autres choses que vous croyiez impossibles ». De plus le nombre 51 isolé, a encore un autre sens, celui d’une opposition. C’est pourquoi il intervient dans le rêve à plusieurs reprises. 51, c’est l’âge où l’homme semble le plus exposé, où j’ai vu mourir subitement des collègues, un, entre autres, qui, après avoir longtemps attendu, venait d’être nommé professeur quelques jours avant ».

« Ainsi par exemple, j’affirme que des impressions remontant à la deuxième, parfois même à la première année de la vie de l’individu laissent une trace ineffaçable dans la vie psychique de ceux qui seront plus tard des malades, et que ces impressions – quoique souvent déformées et exagérées par le souvenir – peuvent être la première et la plus profonde raison d’un symptôme hystérique. Des malades à qui je donne ces explications quand je dois le faire se moquent de moi, se déclarant prêts à rechercher des souvenirs datant du temps où ils n’étaient pas encore nés. Je m’attends à ce que la révélation du rôle inconnu jusqu’à présent, que joue, chez les malades femmes, le père dans les premières impulsions sexuelles, reçoive le même accueil (voir l’exposé de la p. 224). Et pourtant je suis profondément convaincu que les deux idées sont exactes et fondées. Elles sont confirmées par certains exemples où le père est mort alors que l’enfant était encore en bas âge, et où des événements survenus plus tard resteraient inexpliqués, si l’on ne pouvait admettre que l’enfant avait gardé de son père des souvenirs inconscients ».

Ces quelques citations peuvent nous laisser perplexes : annuler cinq années, évoquer son mariage faire référence à des « souvenirs datant du temps où ils n’étaient pas encore nés » (phrase soulignée par Freud), craindre le chiffre 51 (Fliess lui avait prédit que ce serait le terme de sa vie par l’addition des nombres 28 et 23 représentant les périodes féminine et masculine) ne tournons-nous pas autour d’un grand secret non consciemment su mais revenant comme le refoulé ? Il était dès lors intéressant de rechercher si le nom de Rebecca apparaissait dans l’œuvre de Freud : oui, à deux reprises et d’une manière bien significative :

1) d’abord dans la lettre 69 du 21 septembre 1897 où il fait part à Fliess de sa déception après l’abandon de l’une de ses hypothèses scientifiques. Il écrit ainsi (in Naissance de la psychanalyse) : « Je continue ma lettre par des variations sur les paroles d’Hamlet : “To be in readiness”. Garder sa sérénité, tout est là. J’aurais lieu de me sentir très mécontent. Une célébrité éternelle, la fortune assurée, l’indépendance totale, les voyages, la certitude d’éviter aux enfants tous les graves soucis qui ont accablé ma jeunesse, voilà quel était mon bel espoir. Tout dépendait de la réussite ou de l’échec de l’hystérie. Me voilà obligé de me tenir tranquille, de rester dans la médiocrité, de faire des économies, d’être harcelé par les soucis et alors une des histoires de mon anthologie me revient à l’esprit : “Rébecca, ôte ta robe, tu n’es plus fiancée !” ».

Cette histoire fait référence à la non-conclusion d’un heureux mariage alors en projet. Et quel est le succès auquel Freud renonce, en évoquant le nom de la deuxième femme de son père ? La première partie de la lettre nous l’indique p. 191 : « Il faut que je te confie tout de suite le grand secret qui au cours de ces derniers mois s’est lentement révélé, je ne crois plus à ma neurotica ». La neurotica c’est la thèse de la séduction, active ou passive, comme cause de la névrose. Et de donner des explications : les échecs dans les traitements, « la surprise de constater que dans chacun des cas il fallait accuser le père de perversion, y compris le mien » (ces quatre mots sont omis dans l’édition allemande et la traduction française, mais rétablis par Strachey), le fait qu’une telle généralisation des actes pervers commis envers des enfants semblait peu croyable ».

Ainsi le nom de Rebecca est-il évoqué dans la lettre même où Freud renonce à « épingler le Père », à rechercher la faute du père pervers. Après avoir ignoré Laïos, l’ogre pédophile, Freud ne pouvait que ne pas voir Jacob comme un séducteur et un transgresseur des lois sexuelles de son époque. Nous assistons là au passage de la théorie de la séduction (attentat sexuel commis par le père, un oncle, un frère des futures hystériques) à celles du fantasme né du désir refoulé de la patience. De même ce sont les désirs refoulés du fils envers la Mère qui le conduiront à se situer en position de rival et de meurtrier du père. Ainsi Freud approchait-il mais au prix de quel effort dans son économie privée, de la construction du complexe d’Œdipe. Autrement dit la nécessité pour Freud de maintenir refoulé un souvenir inconscient a-t-il contribué de manière décisive à la mise en forme de l’un des concepts majeurs, et le plus universellement connu, de la psychanalyse : le complexe d’Œdipe ? Certains indices permettent de le penser et en particulier les circonstances où apparaît pour la deuxième fois le nom de Rebecca dans son œuvre, la première étant le récit d’une déception scientifique et d’un échec personnel.

2) Il s’agit de la deuxième partie de son article portant sur « Quelques types de caractère dégagés par la psychanalyse » [17], partie qui porte justement et significativement comme titre « ceux qui échouent devant le succès » la première traitant des « exceptions » et la troisième des « criminels par sentiment de culpabilité ». Pour ce travail, Freud propose une étude psychanalytique de deux personnages, Lady Macbeth et Rebecca West tirée du drame d’Ibsen. Je suis parfaitement la critique que propose Marie Balmary de l’analyse de Freud : « C’est une femme ” libre et hardie ” qui joue chez le pasteur Jean Rosmer le rôle de gouvernante. La femme du pasteur, Félicie, maladive et sans enfant, est morte il y a un peu plus d’un an (et non il y a des années comme le dit Freud). Une amitié « purement intellectuelle et idéale » unit Jean Rosmer et Rebecca, du moins dans l’esprit du premier. Mais la médisance les atteint d’autant plus âprement que le pasteur est en train d’abandonner ses anciennes croyances. Le spectateur de ce drame, où le mal caché vient peu à peu au jour comme chez Sophocle, apprend qu’en fait Félicie ne s’est pas noyée par un coup de désespoir dû à sa stérilité mais par une machination infernale. Rebecca avait, par des allusions, des livres laissés en évidence, des paroles ambiguës, conduit Félicie à s’interroger sur la validité de cette union stérile, laissé soupçonner à la pauvre femme que son mari était en train d’abandonner la foi pour se rallier aux idées progressistes et que bientôt elle, Rebecca, devrait « nécessairement » quitter la maison – afin de dissimuler les suites d’un commerce illicite, laisse-t-elle croire à Félicie sans le dire clairement. Félicie s’est donc suicidée afin de ne pas barrer à l’homme aimé le chemin du bonheur.

Toute la pièce se situe après la mort de Félicie. Ce qui intéresse Freud, c’est le refus de Rebecca de devenir la seconde femme de Rosmer, comme celui-ci le lui propose avant que tout ne soit révélé, afin de faire taire les médisances. Rebecca aime Rosmer ; elle a tout fait pour l’avoir, jusqu’au crime. Et pourtant elle parle de se suicider comme Félicie lorsque Rosmer demande pourquoi elle refuse sa proposition de mariage. Elle finira par tout avouer lorsqu’un troisième personnage – le frère de Félicie – viendra lui apprendre quelle est, elle, Rebecca, non la fille adoptive mais la fille adultérine de l’homme qui l’a élevée, le Docteur West.

Freud donne alors là une explication psychanalytique : Rebecca a sûrement été la maîtresse de son père adoptif mais elle ignorait qu’il fût son vrai père. C’est pour cela qu’elle « craque » ensuite et avoue tout à propos du meurtre de Félicie. Freud nous dit là qu’elle ne livre un secret (le meurtre de la femme) que pour en taire un autre (l’inceste avec le père). Le drame d’Ibsen abonde en phrases et en situations ambiguës et c’est de là qu’il tire sa force. Mais nous nous étonnons, après avoir relu la pièce, du ton définitif de Freud à propos de Rebecca : « Nous comprenons, certes, maintenant, que ce passé lui apparaisse le plus grand obstacle au mariage, le plus grand crime ». Puis Freud continue : « C’est après avoir appris qu’elle a été la maîtresse de son propre père qu’elle devient la proie de son sentiment de culpabilité… Elle fait à Rosmer (…) la confession où elle s’avoue meurtrière ; elle renonce définitivement au bonheur vers lequel elle s’était frayé la voie par son crime même, et se prépare au départ ». Ce que Freud nous raconte ici, c’est la fin de l’acte. Mais nullement la fin du drame. La chose est curieuse. Il admirait tant le déroulement implacable de cette pièce : pourquoi ne rien dire alors de son dénouement ? Nous avions déjà remarqué à propos de Lady Macbeth que Freud ne mentionne pas son suicide final. Or, ici encore, c’est un suicide – un double suicide – qui est passé sous silence. Voici rapidement la fin de l’histoire. Une dernière entrevue a lieu entre Rebecca et Rosmer, au moment où elle s’apprête à quitter Rosmersholm. Lui, voudrait bien la retenir, mais comment pourra-t-il jamais la croire à présent, après tous ces mensonges ? Dans un moment de trouble, d’égarement, il laisse échapper quelques mots qui montrent à Rebecca la voie : elle ne peut plus être crue de lui que par un geste, le suicide, preuve qu’elle l’aime autant que Félicie l’a aimé. Rebecca accepte ; Rosmer, voyant qu’il ne peut plus désormais effacer ce qu’il a dit, choisit de mourir lui aussi ; enlacés, ils se jetteront dans le bief du moulin. C’est donc sur un souhait à peine formulé de Rosmer que Rebecca se tue (comme c’était peut-être, pensons-nous, sur son souhait, moins formulé encore, qu’elle avait tué Félicie. Le suicide à deux ne parle-t-il pas d’un crime à deux ?).

Or, Freud n’évoque rien de tout cela. En revanche, il affirme un acte criminel dans le passé de Rebecca, son inceste avec son père, qui n’est pas signalé par des traces indiscutables dans le texte. Évidemment l’explication de Freud est conforme à la théorie du complexe d’Œdipe. Le domaine de Rosmersholm serait pour le personnage de Rebecca le lieu de la répétition : « Tout ce qui lui est arrivé à Rosmersholm, son amour pour Rosmer et son hostilité contre sa femme, étaient déjà un effet du complexe d’Œdipe, une reproduction forcée de ses rapports à sa mère et au docteur West[18] ».

N’est-il pas curieux que, lorsqu’il s’agit de personnages imaginaires, Freud affirme avec vigueur que l’inceste a eu lieu réellement, et donc que le père a bel et bien été le séducteur de sa fille, alors que, depuis 1897, il affirme au contraire être revenu de cette erreur ? Il a « renoncé » à la théorie de la séduction pour les personnes vivantes ; elle se réengouffre dans son écriture pour les personnages imaginaires ».

Je propose pour mieux comprendre Rebecca que nous revenions maintenant au travail de Freud sur Le Moïse de Michel-Ange « cet enfant de l’amour… non analytique ». Il s’agit d’une longue étude très documentée et très savante bien qu’introduite par les mots : « je commence par le déclarer : je ne suis pas un vrai connaisseur d’art, mais un simple amateur ». Freud s’efforce de démontrer que ce Moïse n’est pas la représentation de la colère provoquée par la trahison de son peuple alors qu’il était allé chercher les Tables de la loi, dans sa fureur prêt à s’élancer pour châtier mais : « un autre Moïse, supérieur au Moïse de l’histoire ou de la tradition. Il a remanié le thème des Tables de la loi fracassées, il ne permet pas à la colère de Moïse de les briser, mais la menace qu’elles puissent être brisées, apaise cette colère ou tout au moins la retient avant d’agir. Par là, il a introduit dans la figure de Moïse quelque chose de neuf, de sur-humain, et la puissante masse ainsi que la musculature exubérante de force du personnage ne sont qu’un moyen d’expression tout matériel servant à rendre l’exploit psychique le plus formidable dont un homme soit capable : vaincre sa propre passion au nom d’une mission à laquelle il s’est voué ».

Parcourant ce travail nous apprenons bien des choses et pouvons en inférer de nouvelles :

– cette statue est élevée sur la tombe du Pape Jules II (comme Julius fut le deuxième enfant, décédé, de la famille Freud) ;

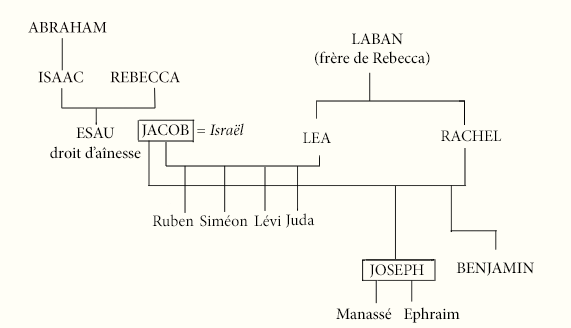

– cette statue devait faire partie d’un ensemble de six dont seulement deux ont été exécutées, Lea et Rachel, soit Vita activa et Vita contemplativa. Arrêtons-nous un moment sur ce couple biblique, deux sœurs qui ont été mariées successivement au même homme, et rapportons-nous au tableau III.

Isaac fils d’Abraham prit pour femme Rébecca. Il en eut. deux fils Esaü et Jacob ou Israël (« Deux nations sont dans ton sein, deux peuples se détacheront de tes entrailles, l’un sera plus fort que l’autre et le grand servira le petit » dit le Seigneur à Rebecca (Genèse 25). Esaü vend son droit d’aînesse à Jacob pour une brouet de lentilles, lequel peut ainsi avec l’aide de sa mère Rebecca dont il est le préféré usurper la bénédiction promise à Esaü l’aîné, lui préféré du père. Esaü veut tuer Jacob, qu’Isaac et Rebecca font partir auprès de Laban, frère de Rebecca. En chemin il fait le fameux songe de l’échelle dressée de la terre au ciel et sur laquelle montent et descendent les anges de Dieu. Et le Seigneur lui donne sa bénédiction à lui Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham et à toute sa descendance. Jacob arrive chez Laban, rencontre d’abord Rachel qui « était belle à voir et à regarder » et l’aime aussitôt. Il se fait reconnaître, est accueilli et Rachel lui est promise en mariage contre sept années de travail « Jacob servit sept ans pour Rachel, et ils lui parurent quelques jours tant il l’aimait » (Genèse 29). Le soir de la noce, Laban glisse Léa, sa fille aînée, donc sœur de Rachel, à sa place dans le lit de Jacob. A sa surprise et à son courroux, Laban répond qu’avec sept ans de travail supplémentaire Jacob aurait aussi Rachel. Ce qui fut fait. Voyant que Jacob n’aime pas Léa, le Seigneur la rend féconde et lui donne successivement Ruben, Siméon, Levi, Juda alors que Rachel est aimée mais demeure stérile. Enfin Dieu exauce Rachel et lui donne un fils Joseph, puis un second Benjamin. Jacob s’enrichit, est contraint de fuir la terre de Laban puis conclut une nouvelle alliance avec lui, et s’apprête à rencontrer son frère Esaü. En chemin il lutte avec Dieu, ayant pris figure humaine, mais n’est pas vaincu, simplement blessé à la jambe (lui aussi !). Il reconnaît Dieu et obtient sa bénédiction. Il se réconcilie avec Esaü. Reste le personnage de Joseph. Il était le préféré de Jacob car il l’avait eu dans sa vieillesse, et donc détesté par ses frères. Cette haine s’attise quand Joseph fait le récit du songe des gerbes qui se prosternent devant la sienne (ses frères) ou du soleil, de la lune et des onze étoiles (toute sa famille) qui s’inclinent devant lui. Ses frères décident de lui donner la mort « voici venir l’homme aux songes. C’est le moment ! Allez ! Tuons-le et jetons-le dans des fosses… nous verrons ce qu’il advient de ses songes » (Genèse 37). Mais Ruben parvient à sauver Joseph et le vend aux Ismaélites. Ainsi Joseph arrive chez Potiphar son maître égyptien qu’il doit servir. Il est beau à voir. Il refuse les offres et les tentatives de séduction de la femme de son maître qui, dans son dépit, l’accuse de viol. Joseph, jeté en prison, interprète avec exactitude les rêves de deux prisonniers, le grand échanson qui retrouvera son rang, le grand panetier qui est promis à la mort. Les interprétations de Joseph restées fameuses il est tout naturellement appelé auprès du pharaon qui était embarrassé du songe des sept vaches grasses et des sept vaches malingres, et de celui de sept épis gonflés et appétissants et des sept épis durcis, gelés et brûlés, que personne ne savait lui expliquer. On sait ce qu’il en fut de la prophétie de sept années d’abondance qui précéderaient sept années de famine et de la nécessité de profiter des premières pour emplir les greniers et constituer des réserves. Enchanté de ces propositions pharaon nomme Joseph ministre et lui demande de mettre ses suggestions en pratique. Ce qui fut appliqué pour le plus grand bienfait de l’Égypte.